3D-gedruckte Schiffspropeller mit Bronze- und Nickellegierungen

Inhaltsübersicht

Einleitung: Die nächste Welle im Schiffsantrieb – Additive Fertigung von Metall

Das unaufhaltsame Streben nach Effizienz, Leistung und Nachhaltigkeit in der maritimen Industrie erfordert ständige Innovation. Im Herzen der Sch Additive Fertigung von Metall (AM)gemeinhin als Metall bekannt 3D-Druck.

Metall-AM stellt einen Paradigmenwechsel dar, der von subtraktiven Verfahren (Materialentfernung) zu additiven Verfahren (schichtweiser Aufbau aus Metallpulver) übergeht. Dieser grundlegende Unterschied eröffnet beispiellose Möglichkeiten zur Herstellung hochoptimierter, komplexer und kundenspezifischer Komponenten. Stellen Sie sich Propeller mit komplizierten Blattgeometrien vor, die perfekt auf die Rumpfform und das Betriebsprofil eines bestimmten Schiffes zugeschnitten sind und schneller und potenziell kostengünstiger hergestellt werden, insbesondere bei einzigartigen oder Kleinserienanforderungen. Dies ist keine Science-Fiction mehr; es ist die sich rasch entwickelnde Realität, die durch fortschrittliche Technologien ermöglicht wird. 3D-Druckverfahren für Metall.

Dieser Artikel befasst sich mit der aufregenden Anwendung von Metall-AM für die Herstellung von Schiffspropellern und konzentriert sich speziell auf die Verwendung von Hochleistungsbronze- und Nickellegierungen wie Nickel-Aluminium-Bronze (NAB – CuAl10Fe5Ni5) und Kupfer-Nickel (CuNi – CuNi30Mn1Fe). Diese Werkstoffe sind bekannt für ihre außergewöhnliche Leistung in rauen Meeresumgebungen und bieten eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit, Haltbarkeit und, im Fall von CuNi-Legierungen, hervorragende Anti-Bewuchs-Eigenschaften.

Warum ist dies für Ingenieure und Beschaffungsmanager in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Automobil, Medizin und industrielle Fertigung von Bedeutung, abgesehen vom unmittelbaren maritimen Fokus? Die hier diskutierten Fortschritte und Prinzipien – Designfreiheit, Materialoptimierung, Unterbrechung der Lieferkette, Leistungssteigerung – sind branchenübergreifend relevant, wenn es um Hochleistungsmetallkomponenten geht. Das Verständnis, wie AM eine anspruchsvolle Anwendung wie Schiffspropeller verändert, liefert wertvolle Einblicke in sein Potenzial für Ihre eigenen kritischen Teile.

Für Ingenieureeröffnet Metall-AM einen riesigen Gestaltungsspielraum. Es ermöglicht die Erstellung von biomimetischen Strukturen, komplexen Innenkanälen zur Kühlung oder Geräuschreduzierung und variablen Steigungs-/Wölbungsverteilungen entlang der Blattspannweite, die mit herkömmlichen Gussformen oder mehrachsiger CNC-Bearbeitung einfach nicht machbar oder wirtschaftlich sind. Dies führt direkt zu potenziellen Gewinnen bei der hydrodynamischen Effizienz, Kraftstoffeinsparungen, reduzierter Kavitation und geringeren Unterwassergeräuschen.

Für Beschaffungsmanager und diejenigen, die Lieferketten verwalten, bietet Metall-AM überzeugende Vorteile. Es ermöglicht die On-Demand-Produktion und reduziert den Bedarf an großen Ersatzteilbeständen erheblich, insbesondere für ältere oder weniger verbreitete Schiffe. Die Vorlaufzeiten für kundenspezifische oder Ersatzpropeller können im Vergleich zu den Wochen oder Monaten, die oft für die Modellerstellung, das Gießen und die Bearbeitung benötigt werden, drastisch verkürzt werden. Darüber hinaus kann AM eine lokale Fertigung ermöglichen, die die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette stärkt und möglicherweise die Logistikkosten und -komplexität reduziert. Einen zuverlässigen Anbieter von additiven Fertigungslösungen zu finden, ist der Schlüssel zur Nutzung dieser Vorteile.

Unter Met3dpstehen wir an der Spitze dieser technologischen Revolution. Met3dp mit Hauptsitz in Qingdao, China, ist auf industrielle Metall-AM-Systeme und die Herstellung von Hochleistungsmetallpulvern spezialisiert, die für diese fortschrittlichen Anwendungen unerlässlich sind. Unsere branchenführenden Selective Electron Beam Melting (SEBM)-Drucker liefern außergewöhnliche Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Bauvolumen, die für anspruchsvolle Komponenten wie Schiffspropeller geeignet sind. In Verbindung mit unserem Fachwissen in der Pulvermetallurgie, unter Verwendung fortschrittlicher Gasverdüsungs- und Plasma-Rotations-Elektroden-Prozess (PREP)-Technologien, bieten wir ein umfassendes Ökosystem zur Realisierung des vollen Potenzials von Metall-AM. Wir arbeiten mit Organisationen in anspruchsvollen Bereichen zusammen, um den 3D-Druck zu integrieren und ihre digitalen Fertigungstransformationen zu beschleunigen.

Dieser Artikel wird die spezifischen Anwendungsfälle untersuchen, in denen 3D-gedruckte Propeller glänzen, die Vorteile gegenüber herkömmlichen Methoden detailliert beschreiben, tief in die Eigenschaften der Legierungen CuAl10Fe5Ni5 und CuNi30Mn1Fe im Kontext von AM eintauchen und Sie durch die kritischen Überlegungen für Design, Herstellung und Partnerschaft führen, um diese Technologie erfolgreich einzuführen. Begleiten Sie uns, während wir durch die Strömungen des Wandels in der Schiffsantriebstechnik navigieren.

Anwendungen und Anwendungsfälle: Wo zeichnen sich 3D-gedruckte Propeller aus?

Während herkömmliche Herstellungsverfahren für massenproduzierte, standardisierte Propeller geeignet bleiben, bietet die Metall-AM erhebliche Vorteile in bestimmten Nischen und Anwendungen, in denen ihre einzigartigen Fähigkeiten einen beispiellosen Wert bieten. Die Einführung von 3D-gedruckten Propellern gewinnt in verschiedenen Segmenten der Schifffahrtsindustrie an Dynamik, angetrieben durch den Bedarf an Individualisierung, Geschwindigkeit, verbesserter Leistung und Lösungen für die Obsoleszenz. Hier machen AM-Propeller Wellen:

1. Kundenspezifische und Hochleistungsyachten:

- Bedarf: Eigner von Superyachten und Hochleistungs-Rennjachten fordern höchste Effizienz und minimale Vibrationen/Geräusche. Propeller müssen perfekt auf das Rumpfdesign und die Motoreigenschaften abgestimmt sein, um eine optimale Leistung zu erzielen.

- AM Vorteil: Metall-AM ermöglicht die Erstellung hochgradig kundenspezifischer Propellergeometrien. Die hydrodynamische Optimierung mit Computational Fluid Dynamics (CFD) kann zu Designs mit komplexen Kurven und Blattprofilen führen, die mit herkömmlichen Verfahren nur schwer oder gar nicht genau gegossen werden können. AM ermöglicht eine schnelle Iteration – das schnelle Drucken und Testen mehrerer Designvarianten, um die gewünschten Leistungsziele zu erreichen. Die Möglichkeit, Einzelanfertigungen ohne dedizierte Werkzeuge herzustellen, macht AM für diesen Markt wirtschaftlich rentabel.

2. Unbemannte Oberflächenfahrzeuge (USVs) und autonome Unterwasserfahrzeuge (AUVs):

- Bedarf: Diese Plattformen erfordern oft kompakte, hocheffiziente und manchmal akustisch getarnte Antriebssysteme. Designs werden häufig iteriert, wenn sich die Sensorlasten und Missionsanforderungen weiterentwickeln. Geringe Produktionsmengen sind typisch.

- AM Vorteil: AM zeichnet sich durch die Herstellung komplexer, leichter Strukturen aus. Propeller-Kanal-Systeme oder integrierte Triebwerke mit komplizierten internen Merkmalen können als einzelne Einheiten gedruckt werden, wodurch die Montagekomplexität und potenzielle Leckpfade reduziert werden. Die Rapid-Prototyping-Fähigkeit ermöglicht es Ingenieuren, Antriebssysteme schnell an neue Fahrzeugkonfigurationen oder Missionsprofile anzupassen. Für militärische oder Forschungsanwendungen ermöglicht AM die Erstellung von Propellern mit spezifischen akustischen Signaturen.

3. Spezialisierte Arbeitsboote und Servicetankschiffe:

- Bedarf: Schiffe, die für bestimmte Aufgaben konzipiert sind (z. B. Lotsenboote, Crew-Transfer-Schiffe, Forschungsschiffe, Offshore-Support), haben oft einzigartige Betriebsprofile, die einen optimierten Antrieb für Effizienz, Manövrierfähigkeit oder geringe Geräuschentwicklung erfordern. Die Produktionsmengen können kleine Serien und keine Massenproduktion sein.

- AM Vorteil: AM ermöglicht die Anpassung von Propellern an den spezifischen Betriebszyklus des Schiffes – Optimierung für hohen Schub bei niedriger Geschwindigkeit, Maximierung der Kraftstoffeffizienz während des Transports oder Minimierung der Geräuschentwicklung für Forschungsaktivitäten. Für Forschungsschiffe, die extrem niedrige Geräuschsignaturen benötigen, kann AM komplexe Blattformen erzeugen, die so konzipiert sind, dass die Kavitationsentstehung und die Wirbelgeräusche an der Spitze reduziert werden. Die Möglichkeit, Ersatzblätter oder ganze Propeller schnell zu drucken, minimiert die Ausfallzeiten für diese kritischen Anlagen.

4. Rapid Prototyping und hydrodynamische Forschung:

- Bedarf: Schiffsbauarchitekten und Marineingenieure sind ständig bestrebt, Propellerdesigns zu verbessern. Das Testen neuer Konzepte erfordert genaue physische Modelle.

- AM Vorteil: Metall-AM ist ein ideales Werkzeug zur Erstellung von Funktionsprototypen für Tanktests oder sogar begrenzte Seetests. Designs können direkt von CAD-Modellen übernommen und im Zielmaterial (oder einem geeigneten Proxy) viel schneller gedruckt werden als herkömmliche Prototyping-Routen, die die Modellerstellung und das Gießen umfassen. Dies beschleunigt den Design-Build-Test-Zyklus und fördert Innovationen in Bezug auf hydrodynamische Effizienz, Kavitationsreduzierung und Geräuschunterdrückung.

5. Ersatzteile für Altsysteme und veraltete Designs:

- Bedarf: Die Wartung älterer Schiffe kann eine Herausforderung sein, wenn ursprüngliche Propellerdesigns nicht mehr hergestellt werden oder die ursprünglichen Werkzeuge/Muster verloren gegangen oder beschädigt sind. Die Beschaffung von Ersatzteilen kann lange Vorlaufzeiten und hohe Kosten verursachen.

- AM Vorteil: Wenn ein 3D-CAD-Modell existiert oder durch Reverse Engineering (z. B. 3D-Scannen) erstellt werden kann, ermöglicht Metall-AM die On-Demand-Produktion von Ersatzpropellern oder -blättern, ohne dass die ursprünglichen Werkzeuge benötigt werden. Dies ist für Flottenbetreiber, Seestreitkräfte und Restaurierungsprojekte von unschätzbarem Wert. Es gewährleistet die Betriebsbereitschaft und verlängert die Lebensdauer wertvoller Anlagen. Diese Fähigkeit ist besonders interessant für Marine-Teile-Händler , die Lösungen für schwer zu findende Komponenten anbieten möchten.

6. Nischenanwendungen und extreme Umgebungen:

- Bedarf: Bestimmte Anwendungen erfordern möglicherweise Propeller aus exotischen Legierungen, die in herkömmlichen Gießereien nicht erhältlich sind, oder Propeller, die für extreme Betriebsbedingungen ausgelegt sind (z. B. Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge, Polareinsätze).

- AM Vorteil: AM-Dienstleister arbeiten oft mit einer größeren Auswahl an Legierungen, einschließlich spezieller Formulierungen. Unternehmen wie Met3dp, die über Fachwissen in der Pulverentwicklung verfügen, können bei Bedarf sogar kundenspezifische Legierungszusammensetzungen untersuchen. Darüber hinaus kann AM robuste Designs erstellen, die so optimiert sind, dass sie spezifischen Umweltbedingungen wie Eisaufprall oder starker Kavitation standhalten.

Chancen für die Lieferkette:

Der Aufstieg von AM-Propellern schafft neue Möglichkeiten für Unternehmen in der gesamten maritimen Lieferkette:

- Marine-Teile-Händler: Kann sein Portfolio um kundenspezifische oder On-Demand-AM-Propeller erweitern und schnellere Lösungen für dringende Anforderungen sowie den Zugang zu Designs anbieten, die über herkömmliche Kanäle nicht verfügbar sind.

- Schiffbauzulieferer: Kann AM für das Rapid Prototyping während der Schiffsdesignphase nutzen oder hochoptimierte Propeller als Mehrwertkomponente für Neubauten anbieten und so ihre Angebote differenzieren.

- Werften und Wartungsanbieter: Kann mit AM-Dienstleistern zusammenarbeiten, um schnelle Ersatzlösungen für beschädigte Propeller anzubieten und so die Ausfallzeiten der Schiffe erheblich zu reduzieren. Dies verändert die MRO-Landschaft (Wartung, Reparatur und Überholung).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Metall-3D-Druck nicht unbedingt darauf abzielt, die gesamte traditionelle Propellerherstellung über Nacht zu ersetzen. Stattdessen bietet er leistungsstarke Lösungen, bei denen Individualisierung, Geschwindigkeit, komplexe Geometrien, Kleinserienproduktion und schnelle Innovation von größter Bedeutung sind. Mit zunehmender Reife der Technologie, sinkenden Kosten und wachsendem Bewusstsein wird sich der Anwendungsbereich, in dem sich 3D-gedruckte Propeller auszeichnen, zweifellos weiter ausdehnen, was sie zu einer entscheidenden Technologie für zukunftsorientierte Marineingenieure und Beschaffungsspezialisten macht.

Warum Metall-3D-Druck? Vorteile gegenüber der traditionellen Propellerherstellung

Seit Generationen werden Schiffspropeller überwiegend im Gussverfahren (typischerweise Sandguss oder Feinguss) hergestellt, gefolgt von umfangreicher CNC-Bearbeitung und Endbearbeitung. Obwohl diese Methoden ausgereift sind und in der Lage sind, zuverlässige Propeller herzustellen, bergen sie inhärente Einschränkungen, die die Metall-AM effektiv überwinden kann. Das Verständnis dieser Unterschiede ist der Schlüssel für Ingenieure, die eine optimale Leistung suchen, und für Beschaffungsmanager, die eine effiziente und flexible Beschaffung anstreben.

Vergleichen wir Metall-AM (insbesondere Pulverbett-Schmelztechniken wie LPBF und SEBM, bei denen Met3dp mit seinen fortschrittlichen SEBM-Druckern über beträchtliches Fachwissen verfügt) mit herkömmlichem Gießen und CNC-Bearbeitung für die Propellerherstellung:

Vergleich: Metall-AM vs. traditionelle Propellerherstellung

| Merkmal | Metallische additive Fertigung (LPBF/SEBM) | Traditionelles Gießen (+CNC) | Traditionelle CNC-Bearbeitung (aus Billet) |

|---|---|---|---|

| Gestaltungsfreiheit | Sehr hoch: Ermöglicht hochkomplexe Geometrien, interne Merkmale, dünne Wände, optimierte Blattformen, Gitterstrukturen. | Mäßig: Begrenzt durch die Möglichkeiten der Formenherstellung, Schrägwinkel, Abkühlraten. Komplexe interne Merkmale schwierig/unmöglich. | Hoch (extern): Hervorragend für Außenflächen, aber begrenzt für Innenmerkmale. Tiefe Taschen/komplexe Innenarbeiten schwierig. |

| Vorlaufzeit (Prototyp/geringes Volumen) | Kurz: Tage bis Wochen. Keine Werkzeuge erforderlich. Direkt aus CAD. | Lang: Wochen bis Monate. Erfordert die Erstellung von Mustern/Formen. | Mäßig bis lang: Hängt von der Komplexität und Programmierung ab. Die Billetbeschaffung kann Zeit hinzufügen. |

| Werkzeugkosten | Keine: Werkzeuglose Fertigung. | Hoch: Erhebliche Kosten für Muster und Formen, insbesondere komplexe. | Niedrig (Fixierung): Benötigt Werkstückhalterungen, aber keine teilespezifischen Formen. |

| Materialabfälle | Niedrig: Nahezu endkonturnahes Verfahren. Unverschmolzenes Pulver ist weitgehend recycelbar. | Mäßig: Benötigt Steiger, Angüsse, Läufer (recycelt, aber energieintensiv). Erheblicher Bearbeitungsaufwand erforderlich. | Sehr hoch: Subtraktives Verfahren, oft >50 % des Rohbillets werden zu Spänen (recycelbar, aber ineffizient). |

| Komplexitätsbehandlung | Ausgezeichnet: Komplexität fügt oft kaum oder keine zusätzlichen Kosten oder Zeit hinzu. Ermöglicht die Teilkonsolidierung. | Herausfordernd: Erhöhte Komplexität erhöht die Werkzeugkosten drastisch und erhöht das Potenzial für Gussfehler. | Herausfordernd/kostspielig: Sehr komplexe Geometrien erfordern Mehrachsmaschinen, komplexe Programmierung und lange Zykluszeiten. |

| Mindestbestellmenge (MOQ) | Erstens: Ideal für Einzelstücke, Prototypen und kleine Mengen. | Mäßig bis hoch: Die Kosten für die Werkzeuge erfordern eine Serienproduktion, um wirtschaftlich zu sein. | Eins (Theoretisch): Aber die Rüstzeit macht einzelne Stücke teuer, wenn sie nicht einfach sind. |

| Anpassungsmöglichkeiten | Sehr hoch: Jeder Druck kann ein Unikat sein, ohne dass dies mit erheblichen Kosten verbunden ist. Massenanpassung machbar. | Niedrig: Die Anpassung erfordert neue oder geänderte Werkzeuge, was teuer und langsam ist. | Mäßig: Sie können die Merkmale anpassen, sind aber durch die Knüppelform und die Bearbeitungsbeschränkungen eingeschränkt. |

| Materialeigenschaften | Ausgezeichnet: Erfüllt oder übertrifft aufgrund der schnellen Erstarrung häufig die Eigenschaften von Guss-/Knetprodukten. Feines Korngefüge. Potenzial für maßgeschneiderte Mikrostrukturen. | Gut: Gut verstandene Eigenschaften, aber anfällig für Porosität, Entmischung und gröbere Kornstrukturen. | Ausgezeichnet: Die Eigenschaften von Knetwerkstoffen sind in der Regel der Maßstab. Homogenes Gefüge. |

In Blätter exportieren

Erläuterung der wichtigsten Vorteile von Metal AM:

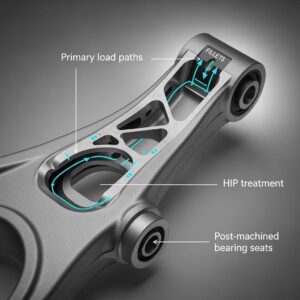

- Unerreichte Designfreiheit: Dies ist wohl der größte Vorteil von AM. Ingenieure sind nicht mehr durch die Beschränkungen des Formenbaus oder die Zugänglichkeit von Schneidwerkzeugen eingeschränkt.

- Hydrodynamische Optimierung: Erstellen Sie Schaufeln mit kontinuierlich variierender Neigung, Schräglage, Neigung und Wölbung, die mithilfe von CFD für maximale Effizienz und minimale Kavitation über das gesamte Betriebsprofil des Schiffes optimiert sind.

- Rauschunterdrückung: Entwurf komplexer Spitzengeometrien (z. B. Winglets, nicht ebene Formen) oder interner Dämpfungsstrukturen zur Minimierung von Unterwasserlärm - wichtig für Forschungsschiffe, Marineanwendungen und den Komfort der Passagiere.

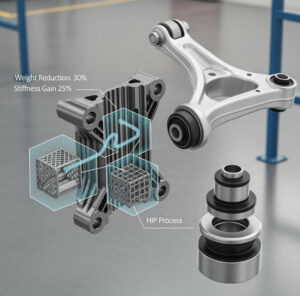

- Gewichtsreduzierung: Implementierung interner Gitterstrukturen oder Topologieoptimierung zur Verringerung der Propellermasse bei gleichzeitiger Wahrung der strukturellen Integrität. Leichtere Propeller verringern die Belastung der Wellenlinie und können das dynamische Verhalten verbessern.

- Teil Konsolidierung: Integrieren Sie Merkmale wie Seilschutzvorrichtungen oder spezielle Nabenbefestigungen direkt in den Propellerdruck, um die Anzahl der Teile, die Montagezeit und potenzielle Fehlerquellen zu reduzieren.

- Kürzere Vorlaufzeiten für Prototypen und geringe Stückzahlen: Die Möglichkeit, innerhalb von Tagen oder Wochen direkt von einer digitalen CAD-Datei zu einem physischen Metallteil zu gelangen, ist ein großer Fortschritt.

- Beschleunigte Innovation: Testen Sie schnell mehrere Entwurfsiterationen, um eine schnellere Konvergenz zu einer optimalen Lösung zu erreichen.

- Ersatzteile auf Abruf: Drucken Sie Ersatzpropeller oder -blätter nur dann, wenn sie benötigt werden, was die Lagerhaltungskosten drastisch reduziert und die Ausfallzeiten des Schiffes minimiert. Dies ist ein Wendepunkt für Marine-Teile-Händler und Flottenbetreiber, die mit unterschiedlichen oder alternden Flotten zu tun haben.

- Dringende Anforderungen: Reagieren Sie schnell auf unvorhergesehene Schäden oder betriebliche Erfordernisse, ohne auf traditionelle Guss- und Bearbeitungszeiten zu warten.

- Werkzeuglose Fertigung: Durch den Wegfall teurer und zeitaufwändiger Modelle und Gussformen wird die wirtschaftliche Rentabilität erhöht:

- Anpassungen: Die Herstellung von Einzelpropellern für Yachten oder Spezialschiffe wird erschwinglich.

- Produktion von Kleinserien: Die Herstellung kleiner Chargen von Propellern für Nischenanwendungen oder neue Schiffskonstruktionen ist kostengünstig.

- Altteile: Wiederherstellung veralteter Propeller, ohne in die Wiederherstellung verlorener Werkzeuge zu investieren.

- Materialeffizienz und Nachhaltigkeit:

- Fast-Netzform: Bei AM-Prozessen wird in der Regel nur das Material verwendet, das für das Teil und seine Stützstrukturen benötigt wird, wodurch der Ausschuss im Vergleich zur subtraktiven Bearbeitung von großen Knüppeln erheblich reduziert wird.

- Pulver Wiederverwertbarkeit: Ungeschmolzenes Metallpulver in der Baukammer kann in der Regel gesiebt und in nachfolgenden Drucken wiederverwendet werden, was die Materialausnutzung weiter verbessert. Obwohl das Recycling von Gusskanälen und Bearbeitungsspänen möglich ist, ist das AM-Verfahren von Natur aus weniger verschwenderisch in der primären Herstellungsphase.

- Potenzial für überlegene Materialeigenschaften: Der Schicht-für-Schicht-Schmelzprozess beinhaltet ein schnelles Erhitzen und Abkühlen, was zu feinkörnigen Mikrostrukturen führt.

- Erhöhte Festigkeit & Ermüdungslebensdauer: Feine Körner korrelieren im Allgemeinen mit höherer Festigkeit und verbesserter Ermüdungsbeständigkeit im Vergleich zu grobkörnigeren Gusswerkstoffen.

- Die Dichte: Qualitativ hochwertige AM-Prozesse, wie sie Met3dp mit optimierten Parametern und hochwertigen Pulvern anwendet, können eine Teiledichte von über 99,5 % erreichen und die Porosität, die Gussteile beeinträchtigen kann, minimieren.

Während herkömmliche Methoden ihre Berechtigung haben, insbesondere für die Großserienproduktion einfacher, standardisierter Designs, bietet die additive Fertigung von Metall für eine wachsende Zahl von Schiffsschraubenanwendungen überzeugende technische und wirtschaftliche Vorteile. Sie ermöglicht es Ingenieuren, leistungsfähigere Komponenten zu entwerfen, und bietet Beschaffungsmanagern eine noch nie dagewesene Flexibilität und Geschwindigkeit bei der Beschaffung kritischer Schiffshardware, was AM zu einem wichtigen Werkzeug für industrieller 3D-Druck-Service nutzer im maritimen Bereich.

Werkstoff-Schwerpunkt: CuAl10Fe5Ni5 & CuNi30Mn1Fe Meereslegierungen

Die Wahl des Werkstoffs ist für Schiffspropeller von entscheidender Bedeutung, da sie in einer besonders schwierigen Umgebung arbeiten, die durch korrosives Meerwasser, hohe mechanische Belastungen, Kavitationserosion und die ständige Gefahr von Biofouling gekennzeichnet ist. Herkömmliche Propellerwerkstoffe wie Manganbronze und Edelstahl haben ihre Grenzen. Die additive Fertigung von Metallen eröffnet die Möglichkeit, fortschrittliche Legierungen zu verwenden, die speziell wegen ihrer hervorragenden Leistung unter diesen Bedingungen ausgewählt wurden. Zwei herausragende Kandidaten, die sich leicht durch AM verarbeiten lassen, sind Nickel-Aluminium-Bronze (NAB, speziell CuAl10Fe5Ni5) und Kupfer-Nickel (CuNi, speziell CuNi30Mn1Fe). Die Kenntnis ihrer Eigenschaften ist entscheidend für die Auswahl des richtigen Materials für einen 3D-gedruckten Propeller.

1. Nickel-Aluminium-Bronze (NAB) – CuAl10Fe5Ni5:

NAB wird oft als das Arbeitspferd für Hochleistungs-Schiffspropeller angesehen und bietet ein ausgezeichnetes Gleichgewicht zwischen Festigkeit, Zähigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Die CuAl10Fe5Ni5-Legierung (die Normen wie ASTM B148 C95800 für den Guss entspricht, obwohl die AM-Eigenschaften leicht abweichen können) enthält in der Regel etwa 9-11 % Aluminium, 3-5 % Eisen und 4-5,5 % Nickel, wobei der Rest aus Kupfer besteht.

- Wichtige Eigenschaften & Vorteile für Schiffsschrauben:

- Hohe Festigkeit und Zähigkeit: NAB weist im Vergleich zu Manganbronzen eine deutlich höhere Zug- und Streckgrenze auf, was dünnere, effizientere Schaufelkonstruktionen oder eine längere Haltbarkeit für anspruchsvolle Anwendungen ermöglicht. Seine gute Duktilität und Kerbschlagzähigkeit machen es widerstandsfähig gegen Beschädigungen durch Trümmer oder kleinere Stöße.

- Hervorragende Seewasser-Korrosionsbeständigkeit: NAB bildet einen hartnäckigen, komplexen Oxidschutzfilm (reich an Aluminiumoxid), wenn es Meerwasser ausgesetzt wird. Dieser Film bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen allgemeine Korrosion, Lochfraß und Spaltkorrosion, selbst in verschmutzten oder stehenden Gewässern.

- Hervorragender Widerstand gegen Kavitation und Erosion: Kavitation (die Bildung und das Kollabieren von Dampfblasen aufgrund von Druckänderungen auf der Schaufeloberfläche) kann Propellerwerkstoffe schnell zerstören. NAB ist bekannt für seine hervorragende Beständigkeit gegen Kavitationsschäden, die deutlich höher ist als bei nichtrostenden Stählen oder Manganbronzen. Dies ist von entscheidender Bedeutung für die Beibehaltung der Blattgeometrie und der Effizienz im Laufe der Zeit.

- Gute Verschleiß- und Abriebfestigkeit: Die Mikrostruktur der Legierung bietet eine gute Beständigkeit gegen abrasiven Verschleiß, was in schlammigen Gewässern oder beim Manövrieren von Vorteil ist.

- Schweißeignung: Während AM auf monolithische Teile abzielt, bietet NAB im Allgemeinen eine gute Schweißbarkeit für potenzielle Reparaturen, falls dies erforderlich ist (obwohl spezifische Verfahren für AM-Teile befolgt werden sollten).

- AM Verarbeitbarkeit: NAB-Legierungen wie CuAl10Fe5Ni5 haben eine gute Verarbeitbarkeit mit Pulverbettschmelzverfahren (LPBF und SEBM) gezeigt, die bei Verwendung von Qualitätspulver und optimierten Parametern die Herstellung von dichten, hochintegrierten Teilen ermöglichen.

- Erwägungen:

- Biofouling: NAB ist zwar korrosionsbeständig, bietet aber im Vergleich zu CuNi-Legierungen nur eine mäßige Beständigkeit gegen Bewuchs (Biofouling). Je nach Betriebsprofil kann eine regelmäßige Reinigung oder eine Antifouling-Beschichtung erforderlich sein.

- Kosten: Im Allgemeinen teurer als Manganbronzen, aber oft gerechtfertigt durch die überlegene Leistung und Langlebigkeit.

2. Kupfer-Nickel (CuNi) – CuNi30Mn1Fe:

Kupfer-Nickel-Legierungen, insbesondere die Varianten 70/30 (CuNi 70/30) und 90/10 (CuNi 90/10), werden in der Schifffahrt vor allem wegen ihrer hervorragenden Beständigkeit gegen Biofouling und ihrer ausgezeichneten allgemeinen Korrosionsbeständigkeit eingesetzt. Die Legierung CuNi30Mn1Fe (ähnlich wie C71500) enthält in der Regel etwa 30% Nickel, 0,5-1,5% Mangan und 0,4-1,0% Eisen.

- Wichtige Eigenschaften & Vorteile für Schiffsschrauben:

- Außergewöhnliche Resistenz gegen Biofouling: Dies ist der Hauptvorteil von CuNi-Legierungen. Die Oberfläche widersteht auf natürliche Weise der Ansiedlung und dem Wachstum von Meeresorganismen wie Seepocken, Algen und Muscheln. Dies ist auf die Bildung eines kupferhaltigen Films zurückzuführen, der halbfest ist und die biologische Anhaftung hemmt, möglicherweise in Kombination mit einer minimalen Freisetzung von Kupfer-Ionen. Diese Eigenschaft ist sehr wertvoll für die Aufrechterhaltung der Effizienz von Propellern über lange Zeiträume, wodurch der Kraftstoffverbrauch und die Notwendigkeit einer häufigen Reinigung reduziert werden.

- Sehr gute Seewasser-Korrosionsbeständigkeit: CuNi-Legierungen bilden einen stabilen, fest haftenden Schutzfilm, der eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit in strömendem Meerwasser bietet. Sie sind besonders widerstandsfähig gegen Aufprallkorrosion, die durch turbulente Strömungen oder Schwebstoffe verursacht wird.

- Gute Duktilität und Verformbarkeit: Diese Legierungen sind im Allgemeinen duktil, was für die Schadenstoleranz von Vorteil sein kann.

- AM Verarbeitbarkeit: CuNi-Legierungen eignen sich auch für die Verarbeitung mittels Metall-AM-Technologien, die die Herstellung komplexer Formen unter Beibehaltung ihrer wichtigsten Materialvorteile ermöglichen.

- Erwägungen:

- Untere Stärke: Im Vergleich zu NAB hat CuNi30Mn1Fe eine deutlich geringere Zug- und Streckgrenze. Dies bedeutet, dass die Propellerblätter möglicherweise dicker sein müssen oder die Konstruktion angepasst werden muss, um die höheren Spannungen zu bewältigen, was sich möglicherweise auf die hydrodynamische Spitzenleistung im Vergleich zu einer schlankeren NAB-Konstruktion auswirkt.

- Kavitationswiderstand: Obwohl es eine gute allgemeine Korrosionsbeständigkeit bietet, wird seine Beständigkeit gegen Kavitationserosion im Allgemeinen als geringer angesehen als die von NAB. Konstruktive Überlegungen zur Minimierung von Kavitation sind sogar noch wichtiger.

- Kosten: Der hohe Nickelgehalt macht diese Legierungen relativ teuer.

Materialvergleich für 3D-gedruckte Propeller:

| Eigentum | CuAl10Fe5Ni5 (Nickel-Aluminium-Bronze) | CuNi30Mn1Fe (Kupfer-Nickel 70/30) | Bedeutung für Propeller |

|---|---|---|---|

| Zugfestigkeit | Hoch (~585+ MPa / 85+ ksi typischer Guss) | Mäßig (~380+ MPa / 55+ ksi typisch geglüht) | Hoch (Klingenbelastung) |

| Streckgrenze | Hoch (~240+ MPa / 35+ ksi typischer Guss) | Niedrig (~150+ MPa / 22+ ksi typischerweise im geglühten Zustand) | Hoch (Widerstandsfähigkeit gegen Verformung) |

| Korrosionsbeständigkeit | Ausgezeichnet | Sehr gut | Kritisch |

| Kavitationswiderstand | Ausgezeichnet | Angemessen bis gut | Sehr hoch |

| Resistenz gegen Biofouling | Mäßig | Außergewöhnlich | Hoch (Effizienz/Maint.) |

| Dichte | ~7,6 g/cm³ | ~8,9 g/cm³ | Mäßig (Trägheit) |

| Druckfähigkeit (LPBF/SEBM) | Gut | Gut | Essentiell |

| Relative Kosten | Hoch | Sehr hoch | Moderat (Lebenszykluskosten) |

In Blätter exportieren

Hinweis: Die spezifischen Eigenschaften von AM-Teilen hängen stark von den Prozessparametern, der Pulverqualität und der Nachbearbeitung (z. B. Wärmebehandlung) ab und können von typischen Guss- oder Knetwerten abweichen.

Die entscheidende Rolle der Metallpulverqualität – Met3dp’s Beitrag:

Um die gewünschten mechanischen Eigenschaften und das Korrosionsverhalten eines 3D-gedruckten Propellers zu erreichen, muss nicht nur die richtige Legierungsbezeichnung gewählt werden, sondern es kommt auch entscheidend auf die qualität des Metallpulvers die im AM-Prozess verwendet werden. Hier spielen spezialisierte Pulverhersteller wie Met3dp eine wichtige Rolle als vertrauenswürdiger Partner Anbieter von Metallpulver.

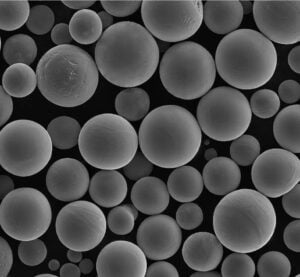

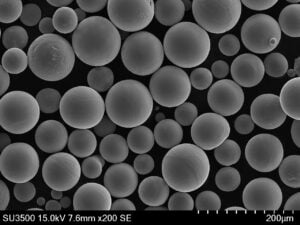

Met3dp verwendet branchenführende Technologien zur Pulverherstellung:

- Gaszerstäubung (GA): Bei diesem Verfahren werden Hochdruck-Inertgasstrahlen verwendet, um einen Strom geschmolzenen Metalls in feine Tröpfchen aufzubrechen, die sich zu kugelförmigen Pulvern verfestigen. Met3dp nutzt einzigartige Düsen- und Gasflussdesigns, um diesen Prozess zu optimieren und Pulver mit folgenden Eigenschaften zu erzeugen:

- Hohe Sphärizität: Sphärische Partikel fließen leicht und packen dicht im Pulverbett, was für die Erzielung hochdichter (>99,5 %) gedruckter Teile mit minimaler Porosität entscheidend ist.

- Niedriger Satellitengehalt: Minimiert feine, unregelmäßige Partikel, die an größeren Kugeln haften, was die Fließfähigkeit und Packungsdichte weiter verbessert.

- Kontrollierte Partikelgrößenverteilung (PSD): Die Anpassung des PSD an bestimmte AM-Maschinen (wie SEBM oder LPBF) gewährleistet eine gleichmäßige Schmelz- und Schichtbildung.

- Plasma-Rotations-Elektroden-Verfahren (PREP): PREP eignet sich besonders für die Herstellung von hochkugelförmigen Pulvern aus reaktiven oder refraktären Metallen (wie Titanlegierungen, die auch in einigen Bereichen der Schifffahrt von Bedeutung sind), indem ein verbrauchbarer Elektrodenstab gedreht und seine Spitze mit einem Plasmabrenner geschmolzen wird. Durch die Zentrifugalkraft wird das geschmolzene Metall in Tröpfchen zerteilt, die im Flug erstarren. Bei diesem Verfahren werden in der Regel Pulver mit außergewöhnlicher Sphärizität und sehr hoher Reinheit erzeugt, die keine Gasporosität innerhalb der Partikel aufweisen.

Warum Met3dp’s Pulverqualität für Propeller wichtig ist:

- Vorhersehbare Leistung: Hochreine, kugelförmige Pulver mit konstantem PSD führen zu zuverlässigem Schmelzen und Erstarren, was zu gedruckten Propellern mit vorhersehbaren mechanischen Eigenschaften (Festigkeit, Duktilität, Ermüdungslebensdauer) und konstanter Korrosionsbeständigkeit führt, die den strengen Anforderungen der Schifffahrt entsprechen.

- Weniger Defekte: Eine schlechte Pulverqualität (unregelmäßige Formen, innere Porosität, Verunreinigungen, unkontrollierte PSD) kann zu Defekten im fertigen Teil führen, wie z. B. Porosität, fehlende Verschmelzung oder Rissbildung, die die strukturelle Integrität und Leistung eines kritischen Bauteils wie eines Propellers beeinträchtigen können.

- Optimiertes Drucken: Qualitativ hochwertige Pulver ermöglichen eine reibungslosere Verarbeitung, was zu einer schnelleren Baugeschwindigkeit führen kann und die Wahrscheinlichkeit von Druckfehlern verringert.

Durch den Einsatz fortschrittlicher Pulverherstellungstechniken und strenger Qualitätskontrollen stellt Met3dp sicher, dass die gelieferten CuAl10Fe5Ni5- und CuNi30Mn1Fe-Pulver die anspruchsvollen Spezifikationen erfüllen, die für den 3D-Druck hochintegrierter Schiffsschrauben erforderlich sind. Unser umfassendes Portfolio an Metallpulvern, das auf unserer Website (siehe Met3dp’s Materialangebote), bietet Ingenieuren und Beschaffungsmanagern die Grundlage, die sie benötigen, um die additive Fertigung für anspruchsvolle Schiffsanwendungen sicher einzusetzen. Die Wahl der richtigen Legierung ist der erste Schritt; die Sicherstellung, dass sie aus hochwertigem, AM-optimiertem Pulver hergestellt wird, ist für den Erfolg von entscheidender Bedeutung.

Entwurf für additive Fertigung (DfAM): Optimierung von Propellern für den 3D-Druck

Eine der tiefgreifendsten Veränderungen, die die additive Fertigung von Metallen mit sich bringt, ist die Notwendigkeit, das Design selbst zu überdenken. Wenn man einen Propellerentwurf, der für das Gießen oder die CNC-Bearbeitung optimiert wurde, einfach an einen 3D-Drucker schickt, wird das Potenzial der additiven Fertigung nur selten voll ausgeschöpft, sondern kann sogar zu suboptimalen Ergebnissen oder Druckfehlern führen. Design für additive Fertigung (DfAM) ist eine Methodik, die das Wissen über den AM-Prozess, die Materialien und die Nachbearbeitungsschritte direkt in die Entwurfsphase integriert. Bei Schiffspropellern ist die Anwendung der DfAM-Prinzipien entscheidend für die Maximierung der Leistung, die Minimierung der Kosten und die Gewährleistung der Herstellbarkeit.

Warum DfAM für Propeller wichtig ist:

- Geometrische Freiheit ausnutzen: AM beseitigt viele herkömmliche Fertigungsbeschränkungen und ermöglicht komplexe Formen, die die hydrodynamische Leistung verbessern können.

- Minimierung von Unterstützungen: Stützstrukturen sind oft notwendig, verursachen aber zusätzliche Materialkosten, Druckzeit und einen erheblichen Nachbearbeitungsaufwand. DfAM zielt darauf ab, ihren Einsatz zu minimieren.

- Umgang mit thermischen Spannungen: Der schichtweise Verschmelzungsprozess erzeugt naturgemäß thermische Gradienten und Eigenspannungen. DfAM kann dazu beitragen, diese zu mindern.

- Sicherstellung der Druckfähigkeit: Durch die Berücksichtigung von AM-Beschränkungen (z. B. Mindestgröße der Merkmale, Überhangswinkel) werden Probleme während der Herstellung vermieden.

- Optimieren für die Nachbearbeitung: Wenn bereits in der Entwurfsphase berücksichtigt wird, wie das Teil wärmebehandelt, fertiggestellt und geprüft wird, können diese nachgelagerten Schritte vereinfacht werden.

Die wichtigsten DfAM-Prinzipien für 3D-gedruckte Propeller:

- Geometrische Komplexität für mehr Leistung nutzen:

- Erweiterte Klingenprofile: Gehen Sie über einfache P/D-Verhältnisse und Standardprofile hinaus. Implementieren Sie kontinuierlich variierende Verteilungen von Steigung, Schräglage, Neigung und Wölbung, die mittels CFD-Analyse für bestimmte Strömungsbedingungen optimiert werden. Entwerfen Sie Schaufeln mit nichtplanaren Formen oder Winglets, um Kavitation an der Spitze und induzierten Widerstand zu reduzieren.

- Optimierung der vorderen/nachlaufenden Kante: AM ermöglicht schärfere, definiertere Kanten als beim Gießen (obwohl eine extreme Schärfe möglicherweise eine Nachbearbeitung erfordert oder Probleme mit der Haltbarkeit/Druckbarkeit mit sich bringt). Entwerfen Sie die Kantenprofile sorgfältig, um die Effizienzgewinne mit der strukturellen Integrität und den Herstellungsbeschränkungen in Einklang zu bringen. Erwägen Sie biomimetische, von der Natur inspirierte Kantendesigns (z. B. Tuberkel wie bei den Flossen von Buckelwalen), wenn eine Analyse Vorteile verspricht.

- Hub-Integration: Integrierte Funktionen wie Seilschneider, spezielle Verkleidungen oder Sensorhalterungen können direkt in die Nabenstruktur integriert werden, wodurch die Teile konsolidiert und der Arbeitsfluss verbessert wird.

- Minimierung der strategischen Unterstützungsstruktur:

- Selbsttragende Winkel: Konstruktionsmerkmale, die die selbsttragenden Winkelgrenzen des gewählten AM-Prozesses einhalten (typischerweise 45° oder mehr aus der Horizontalen für LPBF/SEBM, jedoch materialabhängig). Die strategische Ausrichtung des Propellers in der Baukammer ist entscheidend.

- Vermeiden Sie horizontale Flächen: Große, flache, nach unten gerichtete Flächen erfordern eine umfangreiche Unterstützung. Ändern Sie die Entwürfe, um Fasen oder Kurven zu verwenden, wo dies möglich ist.

- Zugängliche Unterstützungen: Wo Stützen unvermeidlich sind (z. B. unter der Nabe, steile Blattüberhänge), sollten sie leicht zugänglich und leicht zu entfernen sein. Verwenden Sie Perforationen oder spezielle Strukturen, die sich sauber entfernen lassen oder mit Werkzeugen leicht zu erreichen sind. Erwägen Sie je nach Standort und Funktion die Verwendung unterschiedlicher Stützentypen (z. B. Block oder Gitter).

- Prozessspezifische Unterstützungen: Verstehen Sie die Unterstützungsstrategien, die für das spezifische AM-Verfahren üblich sind (z. B. erfordert SEBM aufgrund der höheren Prozesstemperatur, die thermische Gradienten reduziert, oft weniger und robustere Unterstützungen als LPBF). Die Zusammenarbeit mit einem AM-Dienstleister wie Met3dp, der seine SEBM-Systeme genau kennt, ist hier von unschätzbarem Wert.

- Optimieren Sie die Wandstärke und die Größe der Elemente:

- Mindestwanddicke: Halten Sie sich an die minimale druckbare Wandstärke für das gewählte Material (CuAl10Fe5Ni5 oder CuNi30Mn1Fe) und das Verfahren (in der Regel etwa 0,4-1,0 mm, aber eine dickere Wandstärke ist oft sicherer für die strukturelle Integrität und Druckbarkeit). Vermeiden Sie zu dünne Hinterkanten, die sich verziehen können oder schwer genau zu drucken sind.

- Kleines Feature Auflösung: Machen Sie sich mit den Grenzen der Auflösung sehr kleiner Löcher, Stifte oder komplizierter Details vertraut. Wenn hohe Präzision für kleine Merkmale erforderlich ist, planen Sie eine Nachbearbeitung ein.

- Interne Kanäle: Bei der Konstruktion interner Kanäle (z. B. für die Dämpfung oder die künftige Integration von Sensoren) muss sichergestellt werden, dass sie selbsttragend sind, oder es müssen Zugangspunkte für die Pulverentfernung vorgesehen werden. Die Entfernung des Pulvers aus komplexen internen Kanälen kann eine große Herausforderung darstellen.

- Design für Stressmanagement:

- Orientierungswirkung: Die Ausrichtung des Propellers in der Baukammer hat erhebliche Auswirkungen auf den Stützbedarf, die Oberflächenbeschaffenheit, die Maßhaltigkeit und die Eigenspannungsmuster. Simulieren Sie oder arbeiten Sie mit Experten zusammen, um die optimale Ausrichtung zu bestimmen. Wenn Sie die Blätter vertikal bauen, benötigen Sie zwar weniger Stützen, aber die Bauhöhe und -zeit könnte sich erhöhen. Ein horizontaler Aufbau erfordert möglicherweise mehr Stützen, kann aber die Bauhöhe verringern.

- Thermische Überlegungen: Vermeiden Sie abrupte Querschnittsänderungen, die die Spannung konzentrieren können. Verwenden Sie großzügige Verrundungen und Radien an Verbindungsstellen (z. B. Blattwurzel zur Nabe), um die Belastung gleichmäßiger zu verteilen.

- Simulationsgestützter Entwurf: Nutzung der thermischen und strukturellen Finite-Elemente-Analyse (FEA), die für AM-Prozesse kalibriert ist, um Spannungskonzentrationen und potenzielle Verformungsherde vorherzusagen vor drucken. Ändern Sie den Entwurf anhand der Simulationsergebnisse.

- Lightweighting in Betracht ziehen (mit Vorsicht):

- Topologie-Optimierung: Verwenden Sie Software-Tools, um Material aus spannungsarmen Bereichen zu entfernen (vor allem die Nabe und möglicherweise dickere Abschnitte der Schaufeln) und gleichzeitig die Leistungsziele einzuhalten.

- Gitterförmige Strukturen: Interne Gitterstrukturen ermöglichen eine erhebliche Gewichtsreduzierung. Bei Propellern sind jedoch die Auswirkungen auf die Ermüdungslebensdauer bei zyklischer Belastung, das Potenzial für innere Korrosion, wenn sie nicht vollständig abgedichtet sind, und die Schwierigkeit der Reinigung/Inspektion der inneren Oberflächen, die der Meeresumwelt ausgesetzt sind, zu berücksichtigen. Häufig werden massive Blätter aus Gründen der Robustheit und Zuverlässigkeit bevorzugt.

Die Wichtigkeit der Zusammenarbeit:

Effektives DfAM wird selten isoliert durchgeführt. Sie erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Bauteilkonstrukteur (der die funktionalen Anforderungen kennt) und dem AM-Prozessexperten (der die Fertigungsmöglichkeiten und -grenzen kennt). Die Zusammenarbeit mit einem sachkundigen Anbieter von additiven Fertigungslösungen wie Met3dp bereits in einer frühen Phase des Designzyklus zu empfehlen. Das Team von Met3dp verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Metall-AM, der Materialwissenschaft und der Prozessoptimierung mit seinen fortschrittlichen SEBM-Druckern und hochwertigen Pulvern. Diese Zusammenarbeit stellt sicher, dass der Propellerentwurf nicht nur innovativ, sondern auch herstellbar, zuverlässig und kostengünstig ist. Durch den Einsatz von DfAM können Ingenieure die transformative Kraft des 3D-Drucks für die Entwicklung von Schiffsschrauben der nächsten Generation wirklich nutzen.

Erreichbare Präzision: Toleranz, Oberflächengüte und Maßgenauigkeit

Während die additive Fertigung von Metall eine unglaubliche Designfreiheit bietet, ist es für Ingenieure und Beschaffungsmanager wichtig, realistische Erwartungen hinsichtlich der erreichbaren Präzision, Oberflächengüte und allgemeinen Maßgenauigkeit von 3D-gedruckten Schiffspropellern zu haben. Das Verständnis dieser Aspekte ist entscheidend für die Bestimmung der notwendigen Nachbearbeitungsschritte und die Gewährleistung, dass das endgültige Bauteil die funktionalen Anforderungen erfüllt. Die erreichbare Präzision hängt vom spezifischen AM-Prozess (z. B. LPBF vs. SEBM), der Maschinenkalibrierung, dem verwendeten Material, der Größe und Komplexität des Teils, der Bauausrichtung und dem Wärmemanagement während des Drucks ab.

1. Abmessungstoleranzen:

- Allgemeine Toleranzen: Als Faustregel gilt, dass Metall-Powder-Bed-Fusion-Verfahren (PBF) wie Laser-PBF (LPBF/SLM) und selektives Elektronenstrahlschmelzen (SEBM) in der Regel allgemeine Maßtoleranzen im Bereich der ISO 2768-m (mittel) oder manchmal -f (fein) für druckfertige Teile erreichen können. Dies entspricht etwa ±0,1 mm bis ±0,5 mm oder mehr, je nach Größe der Abmessungen.

- LPBF: Aufgrund der geringeren Größe des Laserspots im Vergleich zu einem Elektronenstrahl sind oft etwas engere Toleranzen und eine feinere Auflösung der Merkmale möglich.

- SEBM: Arbeitet bei höheren Temperaturen, was zur Verringerung von Eigenspannungen beiträgt, aber manchmal zu einer etwas geringeren Maßgenauigkeit im Vergleich zu LPBF führen kann, obwohl mit gut kalibrierten Maschinen, wie sie von Met3dp verwendet werden, hervorragende Ergebnisse erzielt werden können. Met3dp’s Fokus auf branchenführende Genauigkeit und Zuverlässigkeit stellt sicher, dass ihre SEBM-Systeme optimal funktionieren.

- Faktoren, die die Verträglichkeit beeinflussen:

- Teil Größe: Größere Teile weisen im Allgemeinen eine größere absolute Abweichung auf, die auf akkumulierte thermische Effekte und mögliche Verformungen zurückzuführen ist.

- Geometrie: Bei komplexen Geometrien mit dünnen Wänden oder großen Überhängen ist es schwieriger, enge Toleranzen einzuhalten.

- Material: Verschiedene Legierungen weisen ein unterschiedliches Maß an Schrumpfung und Verzugsmöglichkeiten auf.

- Orientierung: Die Erstellungsrichtung hat erhebliche Auswirkungen auf die Genauigkeit der verschiedenen Merkmale.

- Wärmemanagement: Prozessparameter und Maschinenstabilität spielen eine entscheidende Rolle.

- Kritische Toleranzen: Abmessungen, die eine hohe Präzision erfordern - wie z. B. der Durchmesser der Propellerbohrung, die Geometrie der Passfedernut, die Schnittstelle zum Wellenkonus und die Montageflächen - erfordern fast immer eine Nachbearbeitung (z. B. CNC-Drehen, Fräsen, Schleifen), um die erforderlichen engen Toleranzen (oft im Bereich von ±0,01 mm bis ±0,05 mm) für eine ordnungsgemäße Passform und Funktion zu erreichen. Die DfAM sollte eine ausreichende Menge an Bearbeitungsmaterial (z. B. 0,5 mm bis 2 mm) auf diesen kritischen Oberflächen berücksichtigen.

2. Oberflächengüte (Rauhigkeit):

- Ungedruckte Rauheit (Ra): Die Oberflächenbeschaffenheit von gedruckten AM-Metallteilen ist wesentlich rauer als maschinell bearbeitete oder sogar gegossene Oberflächen.

- LPBF: Normalerweise werden Ra-Werte zwischen 5 µm und 20 µm (Mikrometer) erreicht.

- SEBM: Dies führt im Allgemeinen zu einer raueren Oberfläche, oft zwischen 20 µm und 40 µm Ra, manchmal auch höher. Dies ist zum Teil auf die größere Strahlfleckgröße und den höheren Energieeintrag zurückzuführen, die zu einer stärkeren Versinterung der Partikel auf der Oberfläche führen.

- Oberflächentextur:

- Layer-Linien: Durch die schichtweise Verlegung entstehen sichtbare Linien, insbesondere an senkrechten Wänden.

- Stair-Stepping: Bei gekrümmten oder abgewinkelten Oberflächen tritt ein Treppeneffekt auf, bei dem sich die Schichtkanten der glatten Kurve annähern. Wie stark dieser Effekt ausfällt, hängt von der Schichtdicke und dem Winkel der Oberfläche im Verhältnis zur Bauplatte ab. Kleinere Winkel führen zu einem ausgeprägteren Treppeneffekt.

- Up-skin vs. Down-skin: Oberflächen, die während des Aufbaus nach oben gerichtet sind (Up-Skins), weisen im Allgemeinen eine bessere Oberfläche auf als nach unten gerichtete Oberflächen (Down-Skins), die durch die darunter liegenden Stützstrukturen oder die Wechselwirkung des Pulvers beeinflusst werden.

- Auswirkungen auf Propeller: Die gedruckte Oberflächenrauheit von AM-Propellern ist in der Regel zu hoch für eine optimale hydrodynamische Leistung, da sie den Reibungswiderstand erhöht und das frühe Auftreten von Kavitation fördern kann. Deshalb, in der Regel ist eine erhebliche Oberflächenbearbeitung erforderlichinsbesondere an den Druck- und Saugflächen der Schaufeln, wie im nächsten Abschnitt beschrieben. Die für die Beschaffung Verantwortlichen sollten sicherstellen, dass die Angebote von industrieller 3D-Druck-Service die Anbieter geben die angestrebte Oberflächenbeschaffenheit und die zu ihrer Erreichung eingesetzten Methoden klar an.

3. Maßgenauigkeit und Verformung:

- Gesamtgenauigkeit: Neben den Toleranzen für bestimmte Merkmale ist die geometrische Gesamttreue des Teils im Vergleich zum ursprünglichen CAD-Modell entscheidend. Thermische Zyklen während des Drucks können Verformungen und Verzerrungen verursachen, insbesondere bei großen, dünnen oder asymmetrisch gestalteten Teilen wie Propellerblättern.

- Strategien zur Schadensbegrenzung:

- Simulation: Die vorausschauende Modellierung hilft, Verzerrungen zu vermeiden.

- Orientierung und Unterstützung: Die strategische Platzierung minimiert die Belastung und verankert das Teil.

- Prozessparameter: Optimierte Energiezufuhr und Abtaststrategien reduzieren thermische Gradienten.

- Maschinenstabilität & Kalibrierung: Hochwertige, gut gewartete Maschinen wie die SEBM-Drucker von Met3dp’ bieten die für die Genauigkeit erforderliche stabile Verarbeitungsumgebung. Ihr Engagement für Zuverlässigkeit führt zu besser vorhersehbaren Dimensionsergebnissen.

- Stressabbau: Die Wärmebehandlung nach dem Druck ist unerlässlich, um innere Spannungen abzubauen, die andernfalls bei der Entnahme aus der Bauplatte oder bei der Bearbeitung zu Verformungen führen könnten.

- Ausgleichsverpflichtung: Selbst bei hervorragender Maßgenauigkeit, die durch AM und Nachbearbeitung erreicht wird, erfordern geringfügige Massenunwuchten, die bei jedem Herstellungsverfahren (AM oder traditionell) auftreten, ein abschließendes statisches und dynamisches Auswuchten. Dadurch wird sichergestellt, dass sich der Propeller gleichmäßig dreht, ohne Vibrationen im Wellenstrang und im Rumpf zu verursachen, was für die Leistung, den Komfort und die Langlebigkeit der Komponenten des Antriebsstrangs entscheidend ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Metall-AM zwar die Möglichkeit bietet, komplexe Propellergeometrien zu erstellen, dass es sich dabei aber nicht um einen Prozess handelt, der direkt aus der Maschine kommt und perfekte Präzision bietet. Die Ingenieure müssen bei der Konstruktion die erreichbaren Toleranzen und Oberflächengüten berücksichtigen, und die Beschaffungsmanager müssen die notwendigen Nachbearbeitungsschritte, insbesondere die maschinelle Bearbeitung und die Oberflächenveredelung, einplanen, um die endgültigen Funktionsanforderungen zu erfüllen. Die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen AM-Anbieter wie Met3dp, der diese Nuancen versteht und über die richtigen Anlagen und Prozesskontrollen verfügt, ist der Schlüssel zum Erreichen der gewünschten Präzision für anspruchsvolle Schiffsanwendungen.

Der Weg der Nachbearbeitung: Vom gedruckten Teil zum fertigen Propeller

Die Reise eines 3D-gedruckten Metallpropellers ist nicht zu Ende, wenn der Drucker anhält. Vielmehr ist der Druck oft nur der erste große Schritt in einem umfassenden Fertigungsablauf. Die Nachbearbeitung ist nicht nur ein nachträglicher Gedanke, sondern eine wesentliche Abfolge von Schritten, die erforderlich sind, um die rohe, gedruckte Komponente in einen funktionalen, zuverlässigen und fertigen Schiffspropeller zu verwandeln, der für die Installation und den Betrieb bereit ist. Die spezifischen Schritte und ihre Reihenfolge können je nach verwendetem AM-Prozess (LPBF vs. SEBM), dem Material (NAB vs. CuNi), der Komplexität des Propellerdesigns und den endgültigen Leistungsanforderungen variieren.

Hier sehen Sie einen typischen Nachbearbeitungsprozess für einen 3D-gedruckten Schiffspropeller aus CuAl10Fe5Ni5 oder CuNi30Mn1Fe:

1. Stressabbau Wärmebehandlung:

- Warum? Dies ist wohl die am kritischsten ersten Nachbearbeitungsschritt. Die schnellen Erwärmungs- und Abkühlungszyklen bei PBF-Prozessen führen zu erheblichen Eigenspannungen innerhalb des gedruckten Teils. Diese Spannungen können bei nachfolgenden Arbeitsschritten (z. B. beim Entfernen von der Bauplatte oder bei der Bearbeitung) zu Verformungen oder Rissen führen oder die Leistung und Ermüdungsfestigkeit des Teils im Betrieb beeinträchtigen.

- Wie? Das Teil wird in einem Ofen mit kontrollierter Atmosphäre (z. B. Inertgas wie Argon oder Vakuum) auf eine bestimmte Temperatur unterhalb des kritischen Umwandlungspunkts der Legierung erwärmt, für einen bestimmten Zeitraum gehalten und dann langsam abgekühlt, oft noch auf der Bauplatte.

- Typisch für NAB (CuAl10Fe5Ni5): Die Temperaturen können zwischen 300°C und 650°C liegen, je nach dem gewünschten Gleichgewicht zwischen Spannungsabbau und Aufrechterhaltung der Festigkeit. Die Zeit variiert je nach Dicke des Teils.

- Typisch für CuNi (CuNi30Mn1Fe): Die Glüh-/Spannungsminderungstemperaturen können im Bereich von 550°C bis 750°C liegen.

- Das Ergebnis: Reduziert die inneren Spannungen erheblich, stabilisiert das Gefüge und verbessert die Duktilität. Eine sorgfältige Planung ist erforderlich, da sich die Teile während dieses Prozesses immer noch leicht verformen können, wenn sie nicht richtig abgestützt werden.

2. Entfernen des Teils von der Bauplatte:

- Warum? Der Propeller wird während des Drucks mit einer dicken Metallplatte verschmolzen. Er muss für die weitere Verarbeitung abgetrennt werden.

- Wie? Zu den gängigen Methoden gehören:

- Draht-Elektroerosion (Wire EDM): Präzise Methode, gut für komplexe Schnittstellen, minimale Krafteinwirkung auf das Teil.

- Bandsägen: Schneller und kostengünstiger für einfachere Schnittstellen, aber mit mehr mechanischer Kraft.

- Bearbeitungen: Abfräsen oder Abschleifen der Schnittstelle zwischen Basis und Träger.

- Erwägung: Welches Verfahren gewählt wird, hängt von der Teilegeometrie, der erforderlichen Präzision an der Basis und von Kostenfaktoren ab.

3. Entfernung und Reinigung von Schüttgut:

- Warum? Ungeschmolzenes Metallpulver verbleibt auf der Oberfläche des Teils und in den inneren Hohlräumen oder Stützstrukturen. Dieses muss gründlich entfernt werden.

- Wie?

- Manuelles Bürsten/Staubsaugen: Für begehbare Flächen.

- Blasen mit Druckluft: Wirksam, erfordert jedoch eine Eindämmung, um das in der Luft befindliche Pulver zu kontrollieren.

- Perlstrahlen (schonend): Kann helfen, eingeschlossenen Puder zu entfernen, muss aber vorsichtig durchgeführt werden, um empfindliche Stellen nicht zu beschädigen.

- Reinigung mit Ultraschall: Wird manchmal mit geeigneten Lösungsmitteln für komplizierte Teile verwendet.

- Herausforderung: Die vollständige Entfernung des Pulvers aus komplexen internen Kanälen oder dichten Gitterstrukturen (falls verwendet) kann sehr schwierig sein und erfordert eine sorgfältige Designüberlegung (DfAM). Eine unvollständige Entfernung des Pulvers stellt ein Kontaminationsrisiko dar und erhöht das Eigengewicht.

4. Entfernung der Stützstrukturen:

- Warum? Stützen sind temporäre Strukturen, die für den Bauprozess notwendig sind, aber nicht Teil des endgültigen Propellerentwurfs sind.

- Wie? Dies ist oft ein arbeitsintensiver Schritt:

- Manuelles Brechen/Schneiden: Für leicht zugängliche, zerbrechliche Stützen. Es können Zangen, Meißel, Schleifgeräte verwendet werden.

- Spanende Bearbeitung (CNC oder manuell): Abfräsen oder Abschleifen von Stützstrukturen, insbesondere an den Schnittstellen (“witness marks”).

- Drahterodieren: Für präzises Entfernen in engen Bereichen.

- Herausforderung: Die Entfernung von Halterungen kann Spuren oder leichte Unregelmäßigkeiten auf der Oberfläche des Teils hinterlassen, die ausgebessert werden müssen. Der Zugang zu Halterungen innerhalb komplizierter Schaufelgeometrien kann schwierig sein. DfAM spielt eine große Rolle bei der Konstruktion von Halterungen, die sich leichter entfernen lassen. Dieser Schritt wirkt sich erheblich auf die endgültigen Kosten und die Vorlaufzeit aus, insbesondere bei komplexen Teilen, die eine umfangreiche Unterstützung erfordern. Beschaffungsmanager werten Angebote von großhandel 3D gedruckte Propeller die Anbieter sollten sich nach der Zeit und den Methoden erkundigen, die für den Abbau der Unterstützung vorgesehen sind.

5. Lösungsglühen / Festigkeitssteigernde Wärmebehandlungen (optional, aber üblich):

- Warum? Neben dem Spannungsabbau können weitere Wärmebehandlungen erforderlich sein, um die endgültigen mechanischen Eigenschaften zu optimieren (z. B. Erhöhung der Festigkeit, weitere Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit, Homogenisierung des Gefüges). Die spezifische Behandlung hängt stark von der Legierung und den gewünschten Eigenschaften ab.

- NAB: Kann eine Behandlung bei höheren Temperaturen (z. B. >800 °C) umfassen, gefolgt von kontrollierter Abkühlung oder Abschreckung und möglicherweise Anlassen, um bestimmte Phasen und Härtegrade zu erreichen.

- CuNi: Wird normalerweise im geglühten Zustand nach dem Spannungsabbau verwendet, um optimale Korrosionsbeständigkeit und Biofouling-Eigenschaften zu erzielen.

- Wie? Wird in Öfen mit kontrollierter Atmosphäre nach genauen Temperatur- und Zeitprofilen durchgeführt, die durch Materialspezifikationen oder Anwendungsanforderungen festgelegt sind.

6. Heiß-Isostatisches Pressen (HIP) (optional):

- Warum? Beseitigung der vom AM-Prozess übrig gebliebenen internen Mikroporosität. Porosität kann als Ausgangspunkt für Ermüdungsrisse dienen und die Lebensdauer des Bauteils bei zyklischer Belastung verringern (sehr wichtig für Propeller).

- Wie? Das Teil wird in einem speziellen HIP-Behälter gleichzeitig einer hohen Temperatur (unter dem Schmelzpunkt) und einem hohen isostatischen Druck (unter Verwendung eines Inertgases wie Argon) ausgesetzt. Durch den Druck kollabieren die inneren Hohlräume und das Material wird durch Diffusion an den Grenzflächen der Hohlräume gebunden.

- Wann: Empfohlen für kritische Anwendungen, die eine maximale Ermüdungslebensdauer und strukturelle Integrität erfordern. Erhöht die Kosten und die Vorlaufzeit, bietet aber die höchste Materialqualität. Met3dp kann Sie beraten, ob HIP in Abhängigkeit von der Anwendung und den Prozessmöglichkeiten des Unternehmens von Vorteil ist.

7. Bearbeitung für kritische Abmessungen und Merkmale:

- Warum? Wie unter "Präzision" erläutert, sind die AM-Toleranzen für kritische Schnittstellen oft unzureichend.

- Wie? Einsatz von CNC-Drehmaschinen, -Fräsmaschinen oder -Schleifmaschinen zur Erzielung von Endtoleranzen an:

- Propellerbohrung (Durchmesser, Kegel, Keilnut)

- Montageflächen

- Klingenspitzen oder -kanten, die besondere Profile/Schärfe erfordern.

- Alle Oberflächen, die eine sehr spezifische, glatte Oberfläche für hydrodynamische Dichtungen oder Passungen erfordern.

8. Oberflächenveredelung:

- Warum? Verbesserung der hydrodynamischen Effizienz (Verringerung des Luftwiderstands), Minimierung des Auftretens von Kavitation, Erhöhung der Ermüdungslebensdauer (glatte Oberflächen haben weniger Stressauslöser) und Verbesserung der Ästhetik.

- Wie? Es können verschiedene Methoden angewandt werden, oft in Kombination:

- Schleifen/Schleifen: Manuelle oder robotergestützte Verfahren unter Verwendung von Schleifbändern oder -scheiben zum Glätten der Klingenoberflächen und zum Angleichen von Stützmarken. Es werden immer feinere Körnungen verwendet.

- Polieren: Verwendung von Poliermitteln und Schwabbelscheiben zur Erzielung sehr niedriger Ra-Werte (bei Bedarf spiegelglatt), in der Regel mit Schwerpunkt auf Schaufeldruck- und Saugflächen.

- Massenveredelung (Taumeln/Vibrieren): Kann für kleinere Bauteile oder zur Erzielung einer gleichmäßigen satinierten Oberfläche verwendet werden, wobei abrasive oder nicht-abrasive Medien zum Einsatz kommen können. Weniger üblich für große Propeller.

- Elektropolieren: Ein elektrochemisches Verfahren, bei dem eine dünne Materialschicht, vorzugsweise von Spitzen, entfernt wird, was zu einer sehr glatten und sauberen Oberfläche führt. Kann für komplexe Formen effektiv sein, erfordert aber spezielle Elektrolyte für Kupferlegierungen.

9. Zerstörungsfreie Prüfung (ZfP) und Qualitätssicherung:

- Warum? Überprüfung der Integrität des fertigen Propellers und Sicherstellung, dass er vor der Auslieferung alle Spezifikationen erfüllt. Wesentlich für die Qualitätskontrolle und Zertifizierung.

- Wie? Eine Kombination von Methoden:

- Visuelle Inspektion: Gründliche Prüfung auf Oberflächenfehler, Risse, unvollständige Entfernung von Stützen.

- Prüfung der Abmessungen: Einsatz von Koordinatenmessmaschinen (CMM), 3D-Scannern oder herkömmlichen Messinstrumenten zur Überprüfung kritischer Abmessungen und der Gesamtgeometrie anhand des CAD-Modells und der Zeichnungen.

- Farbeindringprüfung (Dye Penetrant Testing, DPT): Zum Aufspüren von Oberflächenrissen oder Porosität.

- Röntgenuntersuchung (Röntgen) oder Computertomographie (CT): Zur Erkennung innerer Defekte wie Porosität oder Einschlüsse. Das CT-Scannen liefert eine vollständige 3D-Ansicht der inneren Strukturen.

- Materialzertifizierung: Überprüfung der Rückverfolgbarkeit von Pulverchargen und der Konformität mit den Materialspezifikationen.

10. Ausgleichen:

- Warum? Für einen reibungslosen, vibrationsfreien Betrieb.

- Wie? Der fertige Propeller wird auf einer Auswuchtmaschine ausgewuchtet, um Massenunwuchten festzustellen. Anschließend wird an bestimmten Stellen der Nabe oder der Blätter sorgfältig Material entfernt (in der Regel durch Schleifen), bis der Propeller die erforderliche Auswuchtgüte (z. B. ISO 1940 G6.3 oder besser) aufweist. Üblicherweise werden sowohl statisches als auch dynamisches Auswuchten durchgeführt.

Dieser umfassende Nachbearbeitungspfad macht deutlich, dass der 3D-Druck Teil einer integrierten Fertigungskette ist. Jeder Schritt erfordert Fachwissen, Spezialausrüstung und eine sorgfältige Qualitätskontrolle. Unternehmen wie Met3dp, die End-to-End Lösungen für die additive Fertigungwir verstehen diesen komplizierten Prozess und stellen sicher, dass der fertige 3D-gedruckte Propeller, der an den Kunden geliefert wird, die anspruchsvollen Anforderungen der Meeresumwelt erfüllt.

Herausforderungen meistern: Häufige Hürden beim 3D-Druck von Propellern & Lösungen

Das Potenzial von 3D-gedruckten Schiffspropellern ist zwar immens, aber um dieses Potenzial zu nutzen, müssen einige inhärente Herausforderungen bewältigt werden, die mit der additiven Fertigung von Metallen verbunden sind, insbesondere bei komplexen Geometrien und anspruchsvollen Materialien wie NAB und CuNi. Das Wissen um diese potenziellen Hürden ermöglicht es Ingenieuren, Herstellern und Beschaffungsspezialisten, proaktiv Strategien zur Schadensbegrenzung zu implementieren, oft in Zusammenarbeit mit erfahrenen AM-Dienstleistern.

1. Verformung und Verzerrung:

- Herausforderung: Die intensive, örtlich begrenzte Erwärmung und die rasche Abkühlung während der PBF-Prozesse erzeugen steile thermische Gradienten. Während die Schichten erstarren und abkühlen, ziehen sie sich zusammen, was zu inneren Spannungen führt. Eine ungleichmäßige Spannungsverteilung, vor allem bei großen Teilen oder solchen mit unterschiedlichen Querschnitten wie Propellerblättern, kann dazu führen, dass sich das Teil verzieht oder von seiner vorgesehenen Form abweicht, sowohl während der Herstellung als auch nach der Entnahme aus der Bauplatte.

- Lösungen:

- Thermische Simulation: Verwenden Sie FEA-Software zur Vorhersage von Temperaturverteilungen und daraus resultierenden Spannungen/Verformungen auf der Grundlage von Teilegeometrie, Materialeigenschaften und Scanstrategie. Ermöglicht präventive Design- oder Prozessanpassungen.

- Optimierte Teileausrichtung: Die Wahl der Bauausrichtung, die große Überhänge minimiert, thermische Massen ausgleicht und möglicherweise die Bauhöhe reduziert, kann die Verzerrung erheblich beeinflussen.

- Robuste Stützstrukturen: Stützen dienen nicht nur der Verankerung von Überhängen, sondern auch als Wärmesenken und mechanische Rückhaltevorrichtungen gegen Verformung. Eine intelligente Konstruktion der Stützen ist entscheidend.

- Optimierte Scan-Strategien: Techniken wie Inselabtastung, Sektorierung oder die Anpassung der Laser-/Strahlparameter können dazu beitragen, den Wärmestau zu bewältigen und die Belastung zu verringern.

- Prozesstemperatur (SEBM-Vorteil): Beim SEBM-Verfahren wird das Pulverbett bei erhöhten Temperaturen (mehrere hundert °C) betrieben. Dadurch verringert sich der Wärmegradient zwischen dem Schmelzbad und dem umgebenden Material, wodurch die Eigenspannungen im Vergleich zu LPBF-Prozessen bei Raumtemperatur gesenkt werden, was bei großen oder komplexen Teilen, die zu Verformungen neigen, von Vorteil sein kann. Met3dp’s Expertise im SEBM macht sich diesen Vorteil zunutze.

- Obligatorischer Stressabbau: Eine Wärmebehandlung zum Spannungsabbau unmittelbar nach dem Druck und vor dem Entfernen der Auflage ist nicht verhandelbar.

2. Reststress-Management:

- Herausforderung: Selbst wenn der makroskopische Verzug kontrolliert wird, können hohe Eigenspannungen im Bauteil verbleiben. Diese Spannungen können:

- Unerwartete Verformungen bei der Nachbearbeitung verursachen, wenn Materialschichten entfernt werden.

- Führen zu vorzeitiger Rissbildung oder Versagen im Betrieb, insbesondere bei Ermüdungsbelastung.

- Erschweren das Entfernen der Stütze oder führen dazu, dass das Teil beim Entfernen der Stütze zurückspringt.

- Lösungen:

- DfAM: Design mit Blick auf Spannungsabbau (Verrundungen, Vermeidung scharfer Ecken, allmähliche Dickenänderungen).

- Prozess-Optimierung: Wie oben erwähnt (Orientierung, Scan-Strategie, SEBM).

- Effektive Wärmebehandlung: Geeignete Spannungsabbauzyklen sind von entscheidender Bedeutung. Lösungsglühen oder HIP können die Mikrostruktur weiter homogenisieren und Spannungsschwankungen reduzieren.

3. Porosität:

- Herausforderung: Im gedruckten Material können sich aus verschiedenen Gründen kleine Hohlräume oder Poren bilden:

- Gas Porosität: Eingeschlossenes Schutzgas (Argon in LPBF) oder im Pulver gelöste Gase, die beim Schmelzen freigesetzt werden.

- Fehlende Fusionsporosität: Unzureichender Energieeintrag oder unsachgemäße Strahl-/Laserüberlappung, die zu unvollständigem Schmelzen zwischen Schichten oder Scannerspuren führt.

- Fragen zur Pulverqualität: Hohle Pulverpartikel oder Verunreinigungen.

- Auswirkungen: Porosität verringert die effektive Querschnittsfläche, verschlechtert die mechanischen Eigenschaften (insbesondere Ermüdungsfestigkeit und Duktilität) und kann als Ausgangspunkt für Korrosion dienen.

- Lösungen:

- Optimierte Prozessparameter: Sicherstellung der richtigen Energiedichte, Scangeschwindigkeit, Schichtdicke und des Gasflusses (bei LPBF).

- Hochwertiges Pulver: Die Verwendung von Pulver mit hoher Sphärizität, kontrollierter PSD, niedrigem internen Gasgehalt und hoher Reinheit ist entscheidend. Dies unterstreicht, wie wichtig es ist, von renommierten Lieferanten wie Met3dp zu beziehen, die fortschrittliche Zerstäubungstechniken (Gaszerstäubung, PREP) und eine strenge Qualitätskontrolle anwenden. Erfahren Sie mehr über Met3dp’s Engagement für Qualität.

- Heiß-Isostatisches Pressen (HIP): Die effektivste Methode zur Beseitigung interner Porosität nach dem Druck.

4. Erreichen der gewünschten Oberflächengüte:

- Herausforderung: Ungedruckte Oberflächen sind von Natur aus rau (siehe vorheriger Abschnitt). Das Erreichen der für die hydrodynamische Effizienz erforderlichen glatten Oberfläche (typischerweise Ra < 3-6 µm, oder noch niedriger für Hochleistungsanwendungen) erfordert einen erheblichen Nachbearbeitungsaufwand, insbesondere bei den komplexen, doppelt gekrümmten Oberflächen von Propellerblättern.

- Lösungen:

- Orientierungsstrategie: Durch die optimale Ausrichtung kritischer Oberflächen (z. B. Schaufelflächen) in Bezug auf die Baurichtung kann die Treppenbildung minimiert werden, auch wenn es dafür Kompromisse gibt (z. B. erhöhter Stützbedarf).

- Erweiterte Nachbearbeitung: Durch mehrachsige CNC-Bearbeitung, Schleifen/Polieren mit Robotern oder eventuell Elektropolieren.

- Budgetierung Zeit & Kosten: Wir haben erkannt, dass die Erzielung einer hochwertigen Oberflächengüte eine wichtige Komponente der gesamten Fertigungszeit und -kosten darstellt.

5. Unterstützung bei der Beseitigung von Schwierigkeiten:

- Herausforderung: Das Entfernen potenziell umfangreicher und komplexer Stützstrukturen ohne Beschädigung des Teils kann zeitaufwändig und kostspielig sein und erfordert qualifizierte Arbeitskräfte. Der Zugang zu internen Stützen oder solchen an empfindlichen Merkmalen ist besonders schwierig. Abdrücke von Stützen erfordern immer eine kosmetische Nachbearbeitung.

- Lösungen:

- DfAM für minimale Unterstützung: Die primäre Strategie besteht darin, das Teil so zu konstruieren und die Ausrichtung so zu wählen, dass der Bedarf an Stützen von vornherein minimiert wird.

- Smart Support Design: Verwendung von Strukturen, die während der Bauphase stabil genug sind, aber auch leicht brechen oder zum Schneiden/Bearbeiten zugänglich sein sollen.

- Geeignete Entfernungstechniken: Verwendung der richtigen Werkzeuge (manuell, CNC, EDM) für die jeweilige Art der Halterung und den Standort.

- Erfahrene Techniker: Verlassen auf qualifiziertes Personal für die manuelle Entfernung von Stützen und die Endbearbeitung.

6. Materielle Konsistenz und Qualifizierung:

- Herausforderung: Um sicherzustellen, dass jeder gedruckte Propeller gleichbleibende Materialeigenschaften (Festigkeit, Duktilität, Korrosionsbeständigkeit) aufweist, die den Spezifikationen entsprechen, ist eine strenge Kontrolle der gesamten Prozesskette erforderlich, vom Rohpulver bis zum fertigen Teil. Schwankungen des Pulvers von Charge zu Charge oder Abweichungen bei den Druckparametern können das Ergebnis beeinflussen. Die Qualifizierung des Prozesses für den Einsatz in der Schifffahrt, die möglicherweise eine Zertifizierung durch Klassifikationsgesellschaften (z. B. DNV, ABS, LR) erfordert, ist ein weiterer komplexer Aspekt.

- Lösungen:

- Strenge Pulver-QA/QC: Beschaffung von Pulver von Lieferanten mit robusten Qualitätsmanagementsystemen (wie Met3dp, die Standards wie ISO 9001 einhalten), die detaillierte Chargenzertifizierungen (Chemie, PSD, Morphologie, Fließfähigkeit) vorlegen.

- Prozessvalidierung & Überwachung: Festlegung von qualifizierten, festgeschriebenen Druckparametern für bestimmte Material-/Maschinenkombinationen. Implementierung einer In-situ-Überwachung, wo immer dies möglich ist, um die Konsistenz der Produktion zu verfolgen.

- Standardisierte Nachbearbeitung: Anwendung einheitlicher, dokumentierter Verfahren für Wärmebehandlung, Bearbeitung und Endbearbeitung.

- Umfassende ZfP: Gründliche Tests, um die Integrität und die Eigenschaften jedes fertigen Teils zu überprüfen.

- Zusammenarbeit für die Zertifizierung: Enge Zusammenarbeit mit den Klassifikationsgesellschaften von Anfang an, wenn eine formale Zertifizierung erforderlich ist, die Materialtests, Prozessqualifizierung und Teileinspektion nach deren Regeln umfasst. Dies ist entscheidend für großhandel für Schiffsbauteile anbieter, die eine breite Marktakzeptanz anstreben.

7. Kosten-Nutzen-Verhältnis:

- Herausforderung: Im Vergleich zur ausgereiften Gusstechnologie für Standardpropeller in großen Stückzahlen können bei der Metall-AM immer noch höhere Vorlaufkosten pro Teil anfallen, die durch teure Maschinen, spezielle Materialien und umfangreiche Nachbearbeitung bedingt sind.

- Lösungen:

- Konzentrieren Sie sich auf den Wert, nicht nur auf die Kosten: Betonen Sie Anwendungen, bei denen AM einen einzigartigen Wert bietet (Anpassung, Geschwindigkeit, Leistungssteigerung, Veralterungslösungen), der den potenziell höheren Stückpreis aufwiegt.

- Optimieren Sie für AM: Verwenden Sie DfAM, um den Materialverbrauch zu reduzieren, die Anzahl der Halterungen zu minimieren und möglicherweise Teile zu konsolidieren, um die Gesamtfertigungskosten zu senken.

- Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership, TCO): Analysieren Sie die gesamten Lebenszykluskosten, einschließlich potenzieller Treibstoffeinsparungen aufgrund höherer Effizienz, geringerer Wartungskosten aufgrund besserer Materialien (z. B. CuNi-Biofouling-Resistenz) und minimierter Ausfallzeiten durch abrufbare Ersatzteile.

- Technologischer Fortschritt: Die Kosten sinken kontinuierlich, da die AM-Technologie immer ausgereifter, die Maschinen immer schneller und die Materialien immer besser verfügbar werden.

Durch das Verständnis dieser Herausforderungen und die Zusammenarbeit mit sachkundigen Partnern, die über die richtige Technologie und das entsprechende Fachwissen verfügen, wie Met3dp, kann die maritime Industrie die Möglichkeiten der additiven Fertigung von Metall erfolgreich nutzen, um innovative, leistungsstarke Schiffspropeller herzustellen.

Die Wahl Ihres Partners: Die Auswahl des richtigen Metall-AM-Dienstleisters

Die erfolgreiche Implementierung von 3D-gedruckten Schiffspropellern erfordert mehr als nur eine fortschrittliche Technologie; sie erfordert eine starke Partnerschaft mit einem fähigen und erfahrenen Dienstleister für die additive Fertigung von Metallteilen. Der richtige Partner fungiert als Erweiterung Ihrer Konstruktions- und Beschaffungsteams und bietet Fachwissen, Zuverlässigkeit und Qualitätssicherung während des gesamten Prozesses, von der Designoptimierung bis zur endgültigen Teilequalifizierung. Die falsche Wahl kann zu Projektverzögerungen, Kostenüberschreitungen, minderwertiger Bauteilqualität und letztlich dazu führen, dass Sie die Vorteile von AM nicht nutzen können.

Für Ingenieure und Beschaffungsmanager, die potenzielle industrieller 3D-Druck-Service anbieter von Schiffspropellerprojekten, bei denen spezielle Werkstoffe wie CuAl10Fe5Ni5 (NAB) oder CuNi30Mn1Fe verwendet werden, sollten folgende Kriterien beachten:

1. Nachgewiesene Sachkenntnis und einschlägige Erfahrung:

- Anwendungsschwerpunkt Marine: Verfügt der Anbieter über dokumentierte Erfahrung mit Schiffskomponenten? Kennt er sich mit der rauen Betriebsumgebung, den Korrosionsproblemen und den spezifischen Leistungsanforderungen der maritimen Industrie aus? Fragen Sie nach Fallstudien oder Beispielen ähnlicher Projekte (unter Wahrung von NDAs).

- Material-Spezialisierung: Haben sie erfolgreich Teile aus NAB, CuNi oder anderen relevanten Hochleistungskupferlegierungen gedruckt? Diese Materialien können schwieriger zu drucken sein als herkömmliche Stähle oder Titan. Prüfen Sie die Erfahrung des Unternehmens mit der spezifischen Legierung, die Sie verwenden möchten.

- Größe und Komplexität: Hat das Unternehmen bereits Teile von vergleichbarer Größe und geometrischer Komplexität wie Ihr Propellerentwurf hergestellt? Das Drucken großer, komplizierter Formen erfordert besondere Maschinenkapazitäten und Fachkenntnisse in der Prozesssteuerung.

2. Geeignete Technologie und Ausrüstung:

- AM-Prozess-Eignung: Bieten sie die richtige Technologie? Für robuste, mittelgroße bis große Propeller aus NAB oder CuNi bietet das Selektive Elektronenstrahlschmelzen (SEBM) aufgrund seiner hohen Verarbeitungstemperaturen oft Vorteile beim Eigenspannungsmanagement. Das Laser Powder Bed Fusion (LPBF) kann für kleinere Teile oder solche, die feinere Merkmale erfordern, geeignet sein. Verstehen Sie die Beweggründe des Anbieters für die Empfehlung eines bestimmten Verfahrens. Met3dp’s Spezialisierung auf branchenführende SEBM-Drucker macht sie zu einem guten Kandidaten für anspruchsvolle Propelleranwendungen.

- Fähigkeit der Maschine: Verfügt der Maschinenpark des Unternehmens über das erforderliche Bauvolumen (X-, Y-, Z-Maße), um Ihre Propellergröße aufzunehmen? Sind die Maschinen gut gewartet und auf Genauigkeit und Wiederholbarkeit kalibriert?

- Handhabung des Pulvers: Verfügen sie über solide Verfahren für die Lagerung, Handhabung, Siebung und das Recycling von Metallpulvern, um Verunreinigungen zu vermeiden und die Konsistenz zu gewährleisten? Verwenden sie bei Bedarf spezielle Maschinen für reaktive oder empfindliche Legierungen?

3. Qualitätssicherung der Materialien:

- Pulverbeschaffung: Woher beziehen sie ihre NAB- und CuNi-Pulver? Arbeiten sie mit seriösen Lieferanten von Metallpulver? Führen sie eingehende Qualitätskontrollen durch (z. B. Chemie, PSD, Morphologie)?

- Eigene Pulverproduktion: Anbieter wie Met3dpdie ihre eigenen hochwertigen sphärischen Metallpulver unter Verwendung fortschrittlicher Gaszerstäubung und PREP-Technologienbieten einen erheblichen Vorteil. Dies gewährleistet eine vollständige Rückverfolgbarkeit, optimierte Pulvereigenschaften für ihre Maschinen und eine bessere Kontrolle über die Materialqualität - ein entscheidender Faktor für anspruchsvolle Anwendungen.

4. Umfassende Post-Processing-Fähigkeiten:

- Integrierte Dienstleistungen: Bietet der Anbieter eine vollständige Palette der erforderlichen Nachbearbeitungsschritte im eigenen Haus oder über eng geführte, qualifizierte Partner an? Dies beinhaltet:

- Wärmebehandlung unter kontrollierter Atmosphäre (Spannungsarmglühen, Glühen usw.)

- Präzises Entfernen von Teilen (Drahterodieren möglich?)

- Gründliche Pulverentfernung und Reinigung

- Fachgerechte Entfernung von Tragwerken

- CNC-Bearbeitung (mehrachsig für komplexe Blattflächen und -merkmale)

- Oberflächenbearbeitung (Schleifen, Polieren zur Erfüllung hydrodynamischer Anforderungen)

- Heißisostatisches Pressen (HIP) bei Bedarf verfügbar

- Einrichtungen für die zerstörungsfreie Prüfung (ZfP) (visuell, dimensionell/CMM, DPT, Röntgen/CT)

- Dynamische Auswuchtmöglichkeiten

- Rationalisierte Lieferkette: Ein integriertes Serviceangebot vereinfacht das Projektmanagement, reduziert die logistische Komplexität und gewährleistet die Verantwortlichkeit während des gesamten Herstellungsprozesses.

5. Robustes Qualitätsmanagementsystem (QMS) und Zertifizierungen:

- Zertifizierung nach ISO 9001: Dies sollte als Mindestanforderung betrachtet werden, die ein Engagement für standardisierte Prozesse und Qualitätskontrolle demonstriert.

- Rückverfolgbarkeit: Können sie eine vollständige Rückverfolgbarkeit von der Rohpulvercharge bis zum ausgelieferten Teil gewährleisten?

- Erfahrung in der Schiffsklassifizierung: Wenn Ihr Propeller eine Zertifizierung durch Einrichtungen wie DNV, ABS, Lloyd’s Register usw. erfordert, hat der Anbieter Erfahrung mit den erforderlichen Qualifizierungsverfahren, Dokumentationen und Prüfprotokollen? Die Erfahrung von Met3dp’ in der Luft- und Raumfahrt, in der Medizintechnik und in der Automobilindustrie zeigt, dass das Unternehmen in der Lage ist, strenge Qualitätsanforderungen zu erfüllen, und dass es bereit ist, sich an Qualifizierungsprozessen für Schiffsanwendungen zu beteiligen. Erfahren Sie mehr über Met3dp’s Engagement für Qualität auf deren ‘Über uns’ Seite.

- Audits und Transparenz: Sind sie offen für Kundenaudits oder Betriebsbesichtigungen bei wichtigen Projekten?

6. Technische Unterstützung und Zusammenarbeit:

- DfAM-Fachwissen: Bieten sie Unterstützung beim Design for Additive Manufacturing an, um Ihren Propellerentwurf hinsichtlich Druckbarkeit, Leistung und Kosteneffizienz zu optimieren?

- Technischer Zugang: Sind die Ingenieure und technischen Mitarbeiter des Unternehmens zugänglich, um Konstruktionsprobleme, Materialauswahl, Prozessparameter und Nachbearbeitungsstrategien zu besprechen?

- Kommunikation: Verfügen sie über klare Kommunikationsprotokolle und bieten sie regelmäßige Projektaktualisierungen?

7. Kapazität, Vorlaufzeiten und Logistik:

- Realistische Zeitpläne: Können sie realistische Vorlaufzeiten angeben und einhalten, die den gesamten Arbeitsablauf von der Bestellung bis zur Lieferung berücksichtigen?

- Kapazitätsplanung: Verfügen sie über ausreichende Maschinen- und Personalkapazitäten, um Ihr Projekt ohne nennenswerte Verzögerungen zu bewältigen, insbesondere wenn sie großhandel für Schiffsbauteile bestellungen?

- Fachwissen über die Schifffahrt: Haben sie Erfahrung mit der Verpackung und dem internationalen Versand großer, relativ empfindlicher Komponenten (der Standort von Met3dp in Qingdao, einer großen Hafenstadt, ist für die globale Logistik von Vorteil)?

Bewertungs-Checkliste Zusammenfassung:

| Kriterium | Wichtige Überlegungen |

|---|---|

| Erleben Sie | Relevanz für die Schifffahrt, spezifische Erfahrung mit Legierungen (NAB/CuNi), ähnliche Teilegröße/Komplexität |

| Technologie | Geeigneter AM-Prozess (SEBM/LPBF), ausreichendes Bauvolumen, Maschinenzustand |

| Qualität der Materialien | Seriöse Pulverquelle (firmenintern wie Met3dp ist ein Plus), Qualitätssicherungsverfahren, Handhabungsprotokolle |