3D-Druck von Druckventilen aus korrosionsbeständigen Legierungen

Inhaltsübersicht

Einleitung: Die kritische Rolle von Druckventilen in der Luft- und Raumfahrt und der Aufstieg der additiven Fertigung

Die Luft- und Raumfahrtindustrie arbeitet auf höchstem technischen Niveau und verlangt Komponenten, die unter extremen Bedingungen einwandfrei funktionieren. Zu den wichtigsten, aber oft übersehenen, gehören Druckventile. Diese komplizierten Geräte sind die Torwächter von Flüssigkeitssystemen, die den Durchfluss, den Druck, die Richtung und die Temperatur lebenswichtiger Flüssigkeiten wie Kraftstoffe, Hydrauliköle, Kühlmittel und pneumatische Gase genauestens steuern. Von der Steuerung des Schubs mächtiger Raketentriebwerke über die Betätigung des Fahrwerks bis hin zur Sicherstellung der Druckversorgung in der Kabine sind Druckventile in der Luft- und Raumfahrt für die Flugsicherheit, die Steuerung und den Erfolg der Mission unverzichtbar. Ein Versagen ist einfach keine Option, wenn man meilenweit über der Erde operiert oder sich in das Vakuum des Weltraums wagt. Folglich müssen diese Komponenten nach den höchsten Standards in Bezug auf Präzision, Zuverlässigkeit und Materialintegrität hergestellt werden und in der Lage sein, enormen Druckunterschieden, extremen Temperaturen, starken Vibrationen und der Einwirkung potenziell korrosiver Medien standzuhalten.

Für die Herstellung dieser komplexen Bauteile sind traditionell mehrstufige Verfahren wie Gießen, Schmieden und umfangreiche subtraktive Bearbeitung erforderlich. Diese Methoden haben sich zwar bewährt, bringen aber oft erhebliche Einschränkungen mit sich. Die Konstruktionsmöglichkeiten werden durch die Anforderungen an die Werkzeuge und die Zugänglichkeit zur Bearbeitung eingeschränkt, insbesondere bei komplexen Innengeometrien, die für eine optimale Fluiddynamik erforderlich sind. Der Materialabfall kann beträchtlich sein, insbesondere bei der Bearbeitung von großen Knüppeln aus teuren Hochleistungslegierungen. Darüber hinaus können die langen Vorlaufzeiten, die mit der Erstellung von Werkzeugen, Guss- oder Schmiedeprozessen und komplexen mehrachsigen Bearbeitungen verbunden sind, das Rapid Prototyping, die Design-Iteration und die allgemeine Produktionsflexibilität behindern - entscheidende Faktoren in der schnelllebigen Luft- und Raumfahrtbranche. Beschaffungsmanager und Ingenieure suchen ständig nach Möglichkeiten, die Leistung zu verbessern, das Gewicht zu reduzieren, die Vorlaufzeiten zu verkürzen und die Lieferketten zu optimieren, um die Grenzen der konventionellen Fertigung zu überwinden.

Betreten Sie die additive Metallfertigung (AM), besser bekannt als Metall 3D-Druck. Diese transformative Technologie verändert die Landschaft der Produktion von Luft- und Raumfahrtkomponenten in rasantem Tempo. Im Gegensatz zu subtraktiven Verfahren, bei denen Material abgetragen wird, werden beim AM Teile Schicht für Schicht direkt aus einem digitalen Modell hergestellt, wobei Hochenergiequellen wie Laser oder Elektronenstrahlen zum Verschmelzen feiner Metallpulver eingesetzt werden. Dieser schichtweise Ansatz eröffnet eine noch nie dagewesene Designfreiheit und ermöglicht die Schaffung hochkomplexer Geometrien, komplizierter interner Kanäle und optimierter Strukturen, deren Herstellung bisher unmöglich oder unerschwinglich war. Für Druckventile in der Luft- und Raumfahrt bedeutet dies eine erhebliche Leistungssteigerung durch optimierte Strömungswege, eine Gewichtsreduzierung durch Topologieoptimierung und Teilekonsolidierung sowie eine drastische Beschleunigung der Entwicklungszyklen.

Insbesondere Pulverbettschmelzverfahren (PBF) wie das Selektive Laserschmelzen (SLM) und das Direkte Metall-Lasersintern (DMLS) haben sich als führende AM-Verfahren zur Herstellung von dichten, hochfesten Metallteilen für anspruchsvolle Luft- und Raumfahrtanwendungen etabliert. Diese Verfahren ermöglichen die Verwendung fortschrittlicher Hochleistungslegierungen, die für die Integrität der Ventile entscheidend sind. Zu den wichtigsten Werkstoffen für Druckventile in der Luft- und Raumfahrt, die eine außergewöhnliche Haltbarkeit erfordern, gehören korrosionsbeständige Superlegierungen wie Inconel 625 (IN625) und robuste Edelstähle wie 316L. IN625 bietet eine bemerkenswerte Kombination aus hoher Festigkeit, Ermüdungsbeständigkeit, thermischer Stabilität und hervorragender Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit in einem breiten Temperaturbereich. edelstahl 316L bietet eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, insbesondere gegenüber bestimmten Chemikalien, sowie eine gute Festigkeit und Herstellbarkeit und stellt häufig eine kostengünstigere Lösung für weniger anspruchsvolle Temperaturanwendungen dar. Die Möglichkeit, diese fortschrittlichen Werkstoffe mit Hilfe der additiven Fertigung präzise zu verarbeiten, eröffnet neue Möglichkeiten für die Entwicklung von Druckventilen der nächsten Generation, die leichter, effizienter und flexibler hergestellt werden können. Als führender Anbieter von additiven Fertigungslösungen ist Met3dp sowohl auf fortschrittliche 3D-Druck von Metall systemen und den Hochleistungsmetallpulvern wie IN625 und 316L, die erforderlich sind, um das Potenzial dieser Technologie für kritische Bauteile in der Luft- und Raumfahrt voll auszuschöpfen.

Wozu werden Druckventile in der Luft- und Raumfahrt eingesetzt? Wichtige Anwendungen und Funktionen

Druckventile für die Luft- und Raumfahrt sind nicht monolithisch, sondern bestehen aus einer Vielzahl von Komponenten, von denen jede für eine bestimmte Funktion innerhalb des komplizierten Netzwerks von Luft- und Raumfahrtsystemen zugeschnitten ist. Ihre Hauptaufgabe ist das präzise Management von Fluiden - Flüssigkeiten und Gasen -, um den sicheren und effizienten Betrieb von Systemen unter anspruchsvollen und oft schnell wechselnden Bedingungen zu gewährleisten. Das Verständnis ihrer spezifischen Anwendungen verdeutlicht den kritischen Bedarf an Zuverlässigkeit, Präzision und Materialeignung, den fortschrittliche Fertigungsverfahren wie der 3D-Druck von Metallen erfüllen können.

Kernfunktionen von Druckventilen für die Luft- und Raumfahrt:

- Druckregelung: Aufrechterhaltung des Systemdrucks innerhalb eines vordefinierten Bereichs, um Über- oder Unterdruck zu verhindern (z. B. Druckregler in Kraftstoff- oder Hydraulikleitungen).

- Druckentlastung: Automatisch öffnend, um Überdruck abzulassen und Systemkomponenten vor Schäden zu schützen, wenn der Druck einen sicheren Grenzwert überschreitet (z. B. Sicherheitsventile in Hydraulikspeichern oder Kraftstofftanks).

- Flusskontrolle: Regulierung oder Absperrung des Durchflusses von Flüssigkeiten (z. B. Drosselventile, Absperrventile in Kraftstoffleitungen, Steuerventile für hydraulische Antriebe).

- Direktionale Kontrolle: Leiten des Flüssigkeitsstroms zu verschiedenen Teilen eines Systems (z. B. Umschaltventile in Hydrauliksystemen für Fahrwerk oder Flugsteuerung).

- Rückschlagventile: Erlaubt den Durchfluss von Flüssigkeiten nur in eine Richtung und verhindert den Rückfluss (z. B. in Kraftstoff-, Hydraulik- und Pneumatiksystemen).

- Mischen/Verteilen: Zusammenführen oder Trennen von Flüssigkeitsströmen (z. B. Temperaturregelventile in Umweltkontrollsystemen).

Wichtigste Anwendungsbereiche:

- Antriebssysteme:

- Kraftstoffsysteme: Ventile steuern den Treibstofffluss von den Tanks zu den Triebwerken, regeln den Druck in den Tanks, regulieren den Treibstoffdruck und bieten Notabschaltmöglichkeiten. Sie müssen mit flüchtigen Treibstoffen wie Kerosin (Jet A-1) oder kryogenen Treibstoffen (flüssiger Wasserstoff/Sauerstoff in Raketen) umgehen können und über einen großen Temperaturbereich funktionieren. Rückschlagventile verhindern einen Rückfluss, während Regulierventile einen konstanten Treibstofflieferdruck gewährleisten. Materialien wie IN625 werden aufgrund der hohen Temperaturen und der potenziell korrosiven Treibstoffzusätze oder Verbrennungsnebenprodukte häufig bevorzugt.

- Motor-Entlüftungssysteme: Ventile steuern den Durchfluss von heißer Hochdruckluft, die aus den Kompressorstufen des Motors abgelassen wird. Diese Luft wird für verschiedene Funktionen wie Motorstart, Enteisung und Druckbeaufschlagung der Kabine (ECS) verwendet. Diese Ventile müssen extrem hohen Temperaturen (oft über 600 °C) und Drücken standhalten.

- Ventile für Raketentriebwerke: Diese sind mit den extremsten Bedingungen konfrontiert: Sie steuern kryogene Treibstoffe und Hochdruckverbrennungsgase und erfordern schnelle Betätigungsgeschwindigkeiten und absolute Zuverlässigkeit. Die Komplexität und der Bedarf an exotischen Materialien machen sie zu erstklassigen Kandidaten für AM.

- Hydraulische Systeme:

- Flugsteuerung: Ventile leiten Hochdruck-Hydraulikflüssigkeit (in der Regel Skydrol oder ähnliche Phosphatester) zu den Aktuatoren, die die Steuerflächen (Querruder, Höhenruder, Seitenruder) bewegen. Präzision, Zuverlässigkeit und schnelles Ansprechen sind von größter Bedeutung.

- Fahrwerk: Ventile steuern das Ausfahren, Einfahren, Lenken und Bremsen von Fahrwerken und arbeiten unter hohen Lasten und Drücken. Sie müssen robust und resistent gegen Verschmutzung sein.

- Versorgungssysteme: Die Hydraulik treibt auch Frachttüren, Schubumkehrer und andere Versorgungsfunktionen an, die alle spezielle Steuerventile erfordern. Korrosionsbeständigkeit gegenüber Hydraulikflüssigkeiten und Dichtungsintegrität sind entscheidend. 316L kann für viele Hydraulikanwendungen geeignet sein, während IN625 für höhere Temperaturen oder Drücke gewählt werden kann.

- Pneumatische Systeme:

- Ähnlich wie bei der Hydraulik, jedoch unter Verwendung von Druckluft oder Stickstoff. Wird häufig zum Anlassen von Triebwerken, zum Auslösen von Schubumkehrern, für Notfallsysteme und manchmal als Ergänzung zu hydraulischen Funktionen verwendet. Die Ventile müssen hohen Drücken standhalten und einen leckagefreien Betrieb gewährleisten.

- Umweltkontrollsysteme (ECS):

- Ventile steuern den Durchfluss von Zapfluft, Kabinenumluft und Kältemitteln, um Temperatur, Druck und Belüftung der Kabine zu regeln. Sie müssen bei unterschiedlichen Temperaturen und Drücken zuverlässig funktionieren, um den Komfort und die Sicherheit der Passagiere zu gewährleisten. Rückschlagventile, Stromregelventile und Temperaturmischventile sind hier üblich.

- Flüssigkeitsmanagement (Sonstiges):

- Trinkwasser & Abwassersysteme: Die Ventile in diesen Systemen sind zwar für die Flugsteuerung weniger wichtig, erfordern jedoch korrosionsbeständige Werkstoffe, die gegen Wasser und Reinigungsmittel resistent sind, wobei häufig rostfreie Stähle wie 316L bevorzugt werden.

- Kühlsysteme eintauchen: Ventile steuern den Durchfluss von Kühlmitteln (z. B. Glykolgemische oder spezielle dielektrische Flüssigkeiten) für Elektronik (Avionik), Generatoren oder Hilfstriebwerke (APU).

Anforderungen an die Betriebsumgebung:

Ventile für die Luft- und Raumfahrt arbeiten in Umgebungen, die weit von den typischen Industrieumgebungen entfernt sind. Zu den wichtigsten Herausforderungen gehören:

- Extreme Temperaturen: Von kryogenen Temperaturen im Weltraum oder bei Höhenflügen (-55°C oder weniger) bis hin zu sengender Hitze in der Nähe von Triebwerken oder in Zapfluftsystemen (bis zu 650°C oder mehr).

- Hohe Drücke: Hydrauliksysteme arbeiten in der Regel mit einem Druck von 20-35 MPa (3000-5000 psi), wobei künftige Systeme noch höhere Drücke aufweisen. Auch Kraftstoff- und Pneumatiksysteme arbeiten mit erheblichen Drücken.

- Vibration und Schock: Ständige Vibrationen während des Fluges und erhebliche Stoßbelastungen bei Start, Landung und Manövern erfordern eine hohe Dauerfestigkeit und strukturelle Integrität.

- Ätzende Medien: Die Exposition gegenüber Düsentreibstoff, Hydraulikflüssigkeiten (Skydrol), Enteisungsflüssigkeiten, Reinigungsmitteln, Salzsprühnebel (in Meeresumgebungen) und Verbrennungsnebenprodukten erfordert eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit.

- Gewichtsempfindlichkeit: Jedes Kilogramm, das bei einem Flugzeug eingespart wird, führt zu Treibstoffeinsparungen oder erhöhter Nutzlast, so dass die Leichtbauweise ein wichtiger Faktor bei der Konstruktion ist.

- Verlässlichkeit und Sicherheit: Ventile sind oft flugkritische Komponenten, deren Ausfall katastrophale Folgen haben kann. Strenge Prüfungen, Zertifizierungen und Qualitätskontrollen sind daher obligatorisch.

Die Komplexität der internen Geometrien, die für einen effizienten Durchfluss erforderlich sind, in Verbindung mit den rauen Betriebsbedingungen und dem Bedarf an Hochleistungswerkstoffen machen die Herstellung von Druckventilen für die Luft- und Raumfahrt zu einer außergewöhnlichen Herausforderung für herkömmliche Verfahren. Diese Komplexität passt jedoch perfekt zu den Stärken der additiven Fertigung von Metallen und ermöglicht es den Ingenieuren, Ventile zu entwerfen und zu produzieren, die für Funktion und Umwelt in einer Weise optimiert sind, die bisher unerreichbar war. Beschaffungsmanager, die diese kritischen Komponenten für Großhandels- oder OEM-Anwendungen beschaffen, müssen sicherstellen, dass ihre Lieferanten diese anspruchsvollen Funktions- und Umweltanforderungen erfüllen können, was fortschrittliche Werkstoffe und Fertigungsverfahren immer wichtiger macht.

Warum 3D-Druck von Metall für Druckventile in der Luft- und Raumfahrt? Vorteile gegenüber traditioneller Fertigung

Bei der Entscheidung für die additive Fertigung von Metall für die Herstellung von Druckventilen in der Luft- und Raumfahrt geht es nicht nur um die Einführung einer neuen Technologie, sondern auch um greifbare technische und wirtschaftliche Vorteile, die die Grenzen herkömmlicher Methoden wie Gießen, Schmieden und subtraktive Bearbeitung direkt überwinden. Für Ingenieure, die Fluidsteuerungssysteme entwickeln, und für Beschaffungsmanager, die zuverlässige Hochleistungskomponenten beschaffen, ist das Verständnis dieser Vorteile der Schlüssel zur Nutzung des vollen Potenzials von AM’. Der 3D-Metalldruck, insbesondere das Pulverbettschmelzen (Powder Bed Fusion, PBF) mit Materialien wie IN625 und 316L, bietet ein überzeugendes Wertversprechen für Ventile in der Luft- und Raumfahrt.

1. Noch nie dagewesene Gestaltungsfreiheit und Komplexität:

- Traditionelle Grenzwerte: Das Gießen erfordert Formen, die die interne Komplexität einschränken und oft mehrteilige Baugruppen erforderlich machen. Bei der maschinellen Bearbeitung ist es schwierig, auf komplizierte interne Kanäle oder Merkmale zuzugreifen und diese zu erzeugen, insbesondere bei gekrümmten oder nicht linearen Bahnen.

- AM Vorteil: AM baut Teile Schicht für Schicht direkt aus einem CAD-Modell auf und befreit die Konstrukteure von vielen traditionellen Fertigungsbeschränkungen (DfM). Dies ermöglicht:

- Optimierte interne Geometrien: Schaffung von glatten, gekrümmten Innenkanälen, die Turbulenzen und Druckverluste minimieren, was zu einem effizienteren Flüssigkeitsfluss im Vergleich zu den oft eckigen Passagen führt, die durch Bohren oder Gießen entstehen.

- Komplexe Merkmale: Integration von internen Umlenkungen, statischen Mischern oder einzigartig geformten Ventilsitzen direkt in die Bauteilstruktur.

- Biomimikry & Fortgeschrittene Fließwege: Entwurf von Strömungswegen nach dem Vorbild der Natur oder komplexe Simulationen (CFD) zur Maximierung der Leistung.

2. Gewichtsreduzierung durch Topologieoptimierung und Materialeffizienz:

- Luft- und Raumfahrt Imperativ: Gewichtsreduzierung ist in der Luft- und Raumfahrt von größter Bedeutung, um die Treibstoffeffizienz zu verbessern, die Nutzlast zu erhöhen oder die Manövrierfähigkeit zu verbessern.

- Traditioneller Ansatz: Zur Gewichtsreduzierung ist oft eine umfangreiche Bearbeitung von überschüssigem Material aus massiven Knüppeln oder Gussteilen erforderlich, was zu erheblichem Materialabfall führt (das Verhältnis zwischen Einkauf und Nutzung kann schlecht sein).

- AM Vorteil:

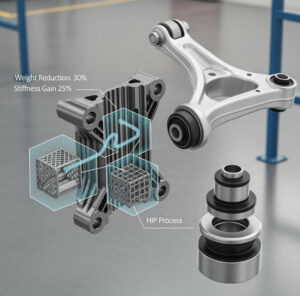

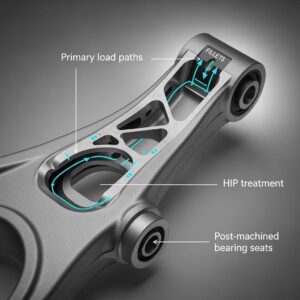

- Topologie-Optimierung: Software-Algorithmen können die Materialplatzierung auf der Grundlage von Belastungspfaden und Leistungsanforderungen optimieren, indem sie unnötige Masse entfernen und gleichzeitig die strukturelle Integrität erhalten. Das Ergebnis sind organisch anmutende, hocheffiziente Strukturen, die oft nicht maschinell bearbeitet werden können.

- Gitterförmige Strukturen: Interne Gitter- oder Zellstrukturen können eingebaut werden, um das Gewicht erheblich zu reduzieren und gleichzeitig die erforderliche Steifigkeit und Festigkeit zu gewährleisten, ideal für Ventilgehäuse oder unkritische Abschnitte.

- Fast-Netzform: AM produziert Teile, die ihren endgültigen Abmessungen sehr viel näher kommen, wodurch die benötigte Materialmenge und der anschließende Bearbeitungsabfall drastisch reduziert werden, was insbesondere bei der Verwendung teurer Legierungen wie IN625 von Vorteil ist.

3. Teil Konsolidierung:

- Traditionelle Versammlungen: Komplexe Ventilsysteme erfordern oft, dass mehrere Einzelkomponenten (Gehäuse, Flansche, Anschlüsse, interne Elemente) separat hergestellt und dann durch Schweißen, Löten oder Befestigungen zusammengebaut werden. Jede Verbindung stellt einen potenziellen Leckagepfad dar, erfordert zusätzliche Montagezeit und -arbeit und erhöht das Gewicht.

- AM Vorteil: AM ermöglicht es Designern, mehrere funktionale Komponenten in einem einzigen, monolithisch gedruckten Teil zusammenzufassen. Dies bietet erhebliche Vorteile:

- Reduzierte Teileanzahl: Vereinfacht das Bestands-, Logistik- und Lieferkettenmanagement.

- Eliminierung der Gelenke: Verringert potenzielle Leckagepfade und verbessert die Zuverlässigkeit und Sicherheit.

- Reduzierte Montagezeit und -kosten: Senkt die Arbeitskosten und rationalisiert den Produktionsprozess.

- Verbesserte Leistung: Die Beseitigung von Verbindungen kann manchmal die strukturelle Integrität oder die Fließeigenschaften verbessern.

4. Rapid Prototyping und beschleunigte Entwicklungszyklen:

- Traditionelle Zeitpläne: Die Erstellung von Werkzeugen für das Gießen oder Schmieden, die Einrichtung komplexer Bearbeitungsvorgänge und der Zusammenbau von Prototypen können Wochen oder Monate dauern. Design-Iterationen sind langsam und kostspielig.

- AM Vorteil:

- Beseitigung von Werkzeugen: AM erfordert keine teilespezifischen Werkzeuge, so dass Prototypen direkt aus digitalen Dateien innerhalb von Tagen statt Wochen oder Monaten hergestellt werden können.

- Schnelle Iteration: Ingenieure können schnell mehrere Designvarianten testen, die Leistung auf der Grundlage empirischer Daten optimieren und viel schneller zu einem endgültigen Design gelangen. Diese Flexibilität ist auf dem wettbewerbsintensiven Luft- und Raumfahrtmarkt von entscheidender Bedeutung.

- Verkürzte Markteinführungszeit: Schnellere Entwicklungszyklen bedeuten, dass neue Flugzeuge oder Systeme schneller einsatzbereit sind.

5. Optimierung der Lieferkette und Fertigung auf Abruf:

- Traditionelle Lieferketten: Die Abhängigkeit von Gießereien, Schmieden und spezialisierten Maschinenwerkstätten kann zu komplexen, geografisch verstreuten Lieferketten mit langen Vorlaufzeiten und potenziellen Schwachstellen führen. Oft ist es notwendig, große Lagerbestände an Ersatzteilen zu unterhalten.

- AM Vorteil:

- Digitales Inventar: Die Teile liegen als digitale Dateien vor, bis sie benötigt werden, was den Bedarf an physischen Beständen reduziert.

- Produktion auf Abruf: Ventile können je nach Bedarf und näher am Einsatzort gedruckt werden, wodurch sich die Vorlaufzeiten für Ersatzteile oder Kleinserien verringern.

- Widerstandsfähigkeit der Lieferkette: Reduziert die Abhängigkeit von traditionellen Lieferanten, die nur eine Quelle haben, und bietet mehr Flexibilität bei der Beschaffung. Unternehmen wie Met3dp können als zuverlässige Metall-AM-Dienstleister für Lieferanten von Luft- und Raumfahrtkomponenten und OEMs.

6. Erhöhtes Leistungspotenzial:

- Jenseits der Replikation: AM kann zwar bestehende Ventilkonstruktionen nachbilden, doch seine wahre Stärke liegt in der Entwicklung neuartiger Konstruktionen, die mit anderen Methoden nicht möglich sind. Optimierte Strömungswege können Energieverluste reduzieren, die Regeleigenschaften verbessern und die Gesamteffizienz des Systems steigern. Integrierte Kühlkanäle oder Sensorgehäuse können die Funktionalität erhöhen.

Vergleichstabelle: AM vs. traditionelle Fertigung für Ventile in der Luft- und Raumfahrt

| Merkmal | Metallbasierte additive Fertigung (PBF) | Traditionelle Fertigung (Gießen/Drücken/Bearbeiten) | Vorteil von AM |

|---|---|---|---|

| Entwurfskomplexität | Sehr hoch (komplexe interne Kanäle, Gitter) | Mäßig bis gering (begrenzt durch Werkzeuge/Zugang) | Ermöglicht optimierten Fluss, integrierte Funktionen, neuartige Designs |

| Gewichtsreduzierung | Hohes Potenzial (Topologieoptimierung, Gitter) | Mäßig (hauptsächlich durch Bearbeitung) | Erhebliche Gewichtseinsparungen möglich, besseres Verhältnis zwischen Anschaffung und Flugleistung |

| Teil Konsolidierung | Hohes Potenzial (Integration mehrerer Teile) | Niedrig (erfordert den Zusammenbau von Einzelteilen) | Geringere Anzahl von Teilen, weniger Leckstellen, niedrigere Montagekosten |

| Prototyping-Geschwindigkeit | Fasten (Tage) | Langsam (Wochen/Monate wegen der Werkzeugherstellung) | Schnelle Design-Iteration, schnellere Entwicklungszyklen |

| Werkzeugbau | Keine erforderlich | Erforderlich (Formen, Gesenke, Vorrichtungen) | Geringere Anfangskosten für geringe Mengen, schnellere Einrichtung |

| Materialabfälle | Niedrig (netzähnliche Form, Pulverrecycling) | Hoch (insbesondere bei umfangreicher Bearbeitung) | Bessere Materialausnutzung, niedrigere Kosten für teure Legierungen |

| Vorlaufzeit (Low Vol) | Kurz | Lang (abhängig von Werkzeug und Einrichtung) | Schnellere Lieferung für Prototypen, Ersatzteile und Kleinserien |

| Lieferkette | Flexibel (digitaler Bestand, On-Demand) | Starr (abhängig von bestimmten Lieferanten/Prozessen) | Erhöhte Agilität und Widerstandsfähigkeit |

| Kosten (geringes Volumen) | Möglicherweise niedriger (keine Werkzeuge) | Hoch (Amortisation von Werkzeugen) | Wirtschaftlicher für Prototypen und Kleinserien |

| Kosten (hohes Volumen) | Potenziell höher (langsamere Bauraten) | Möglicherweise niedriger (Größenvorteile) | Das Kosten-Nutzen-Verhältnis hängt von der Komplexität, dem Volumen und der Anwendung ab (es gibt einen Kreuzungspunkt) |

In Blätter exportieren

Während herkömmliche Fertigungsmethoden weiterhin eine Rolle spielen werden, vor allem bei der Großserienfertigung einfacher Konstruktionen, bietet die additive Fertigung von Metallen überzeugende Vorteile für komplexe, leistungsstarke Druckventile für die Luft- und Raumfahrt, insbesondere bei der Verwendung fortschrittlicher Werkstoffe wie IN625 und 316L. Sie ermöglicht es den Ingenieuren, die Grenzen der Konstruktion zu erweitern, und den Beschaffungsverantwortlichen, Komponenten mit verbesserter Leistung, geringerem Gewicht und größerer Flexibilität in der Lieferkette zu beschaffen.

Empfohlene Materialien: IN625 und 316L für Korrosionsbeständigkeit und hohe Leistung

Die Auswahl des richtigen Werkstoffs ist entscheidend für die Leistung und Langlebigkeit von Druckventilen in der Luft- und Raumfahrt, die unter anspruchsvollen Bedingungen mit aggressiven Flüssigkeiten, extremen Temperaturen und hohen Drücken zuverlässig arbeiten müssen. Additive Metallherstellungsverfahren wie das selektive Laserschmelzen (SLM) eignen sich hervorragend für die Verarbeitung von Hochleistungslegierungen, die diese strengen Anforderungen erfüllen. Zu den am weitesten verbreiteten und bewährten Materialien für 3D-gedruckte Ventile für die Luft- und Raumfahrt, die eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit erfordern, gehören die Nickelbasis-Superlegierung Inconel 625 (IN625) und der austenitische Edelstahl 316L. Das Verständnis ihrer unterschiedlichen Eigenschaften ist entscheidend für die Auswahl des optimalen Materials für eine bestimmte Ventilanwendung.

Inconel 625 (IN625 / UNS N06625): Das leistungsstarke Arbeitspferd

IN625 ist eine Nickel-Chrom-Molybdän-Niob-Legierung, die für ihre außergewöhnliche Kombination aus hoher Festigkeit, Zähigkeit, thermischer Stabilität und hervorragender Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit in einem unglaublich breiten Temperaturbereich bekannt ist, der von kryogenen Temperaturen bis zu ca. 980°C (1800°F) reicht.

Wichtige Eigenschaften und Vorteile von IN625 für Ventile in der Luft- und Raumfahrt:

- Hervorragende Korrosionsbeständigkeit: IN625 weist eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegenüber einer Vielzahl von korrosiven Umgebungen auf, einschließlich:

- Lochfraß und Spaltkorrosion in chloridhaltigen Umgebungen (z. B. Seewasser, Enteisungsflüssigkeiten).

- Sauergasumgebung (mit H₂S).

- Oxidierende und reduzierende Säuren.

- Alkalische Lösungen.

- Hochtemperaturoxidation und Aufkohlung. Dies macht es ideal für Ventile, die mit aggressiven Kraftstoffen, Hydraulikflüssigkeiten, Verbrennungsnebenprodukten oder unter rauen atmosphärischen Bedingungen betrieben werden.

- Hohe Festigkeit und Ermüdungsfestigkeit: Die Legierung behält ihre hervorragende Zug-, Kriech- und Bruchfestigkeit auch bei erhöhten Temperaturen bei. Ihr hoher Niobgehalt trägt zur Festigkeitssteigerung in fester Lösung bei. Dies ist entscheidend für Ventile, die hohen Drücken und zyklischen Belastungen ausgesetzt sind.

- Ausgezeichnete Verarbeitbarkeit und Schweißbarkeit (Druckbarkeit): IN625 ist für seine gute Bedruckbarkeit im PBF-Verfahren bekannt und ermöglicht bei entsprechender Parameteroptimierung die Herstellung von dichten, rissfreien Teilen.

- Thermische Stabilität: Es widersteht der Zersetzung und behält seine mechanischen Eigenschaften auch bei längerer Exposition gegenüber hohen Temperaturen, was für Ventile in Zapfluftsystemen oder in der Nähe von Motoren unerlässlich ist.

- Kryogenische Zähigkeit: Im Gegensatz zu vielen anderen Werkstoffen, die bei niedrigen Temperaturen spröde werden, behält IN625 eine gute Zähigkeit bis in den Tiefsttemperaturbereich, so dass es sich für Anwendungen im Weltraum oder in großen Höhen eignet.

Luft- und Raumfahrtventilanwendungen für IN625: Motorkomponenten, Zapfluftsysteme, Kraftstoffhandhabung für aggressive oder Hochtemperaturkraftstoffe, Raketentriebwerkskomponenten, Abgassysteme, bestimmte Hochdruck-/Hochtemperatur-Hydraulikanwendungen.

316L-Edelstahl (316L / UNS S31603): Der vielseitige Korrosionsbekämpfer

316L ist ein austenitischer Chrom-Nickel-Stahl, der Molybdän enthält. Die Bezeichnung “L” steht für einen niedrigen Kohlenstoffgehalt (typischerweise <0,03%), der die Karbidausscheidung beim Schweißen oder bei der thermischen Verarbeitung minimiert und damit die Korrosionsbeständigkeit, insbesondere in geschweißten Abschnitten, erhöht. Er ist einer der gebräuchlichsten und vielseitigsten nichtrostenden Stähle, der in vielen Branchen, einschließlich der Luft- und Raumfahrt, verwendet wird.

Wichtige Eigenschaften und Vorteile von 316L für Ventile in der Luft- und Raumfahrt:

- Gute allgemeine Korrosionsbeständigkeit: 316L bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen atmosphärische Korrosion, viele organische und anorganische Chemikalien und ist dank seines Molybdängehalts besonders wirksam gegen die durch Chloride verursachte Lochfraßkorrosion (auch wenn die Beständigkeit in einer stark chloridhaltigen Umgebung oder bei hohen Temperaturen im Allgemeinen geringer ist als bei IN625).

- Gute Festigkeit und Duktilität: Es bietet ein gutes Gleichgewicht zwischen Zugfestigkeit, Zähigkeit und Duktilität bei Raumtemperatur und mäßig erhöhten Temperaturen (in der Regel bis zu 500-600 °C, darüber nimmt die Festigkeit deutlich ab).

- Ausgezeichnete Verformbarkeit und Schweißbarkeit (Druckbarkeit): 316L ist einer der am einfachsten und häufigsten zu verarbeitenden Werkstoffe für PBF-Metalltechniken. Er bietet ein breites Verarbeitungsfenster und ermöglicht die Herstellung von Teilen mit hoher Dichte.

- Biokompatibilität (relevant für einige spezielle Anwendungen): 316L wird aufgrund seiner Biokompatibilität häufig für medizinische Implantate verwendet.

- Kosten-Nutzen-Verhältnis: Im Vergleich zu Superlegierungen auf Nickelbasis wie IN625 ist 316L-Pulver deutlich preiswerter und damit eine wirtschaftlichere Wahl für Anwendungen, bei denen seine Leistungsmerkmale ausreichen.

Luft- und Raumfahrtventilanwendungen für 316L: Hydrauliksysteme (bei moderaten Temperaturen), Treibstoffhandling für weniger aggressive Treibstoffe, Trinkwasser- und Abwassersysteme, Umweltkontrollsysteme (ECS), Bodenausrüstung, strukturelle Komponenten in Ventilbaugruppen.

Überlegungen zur Materialauswahl:

Die Wahl zwischen IN625 und 316L hängt stark von den spezifischen Betriebsanforderungen des Druckventils ab:

| Parameter | Begünstigt IN625 | Bevorzugt 316L | Überlegungen |

|---|---|---|---|

| Betriebstemperatur | Hoch (> 600°C) oder kryogenisch | Mäßig (< 500-600°C) | IN625 behält seine Festigkeit bei hohen Temperaturen viel besser bei. |

| Korrosion Umwelt | Schwer (starke Säuren, hohe Chloride, hohe Temperaturen) | Mäßig (allgemeine Chemikalien, atmosphärisch, leichte Chloride) | IN625 bietet eine breitere und robustere Korrosionsbeständigkeit. |

| Mechanische Festigkeit | Hohe Festigkeit, Ermüdung, Kriechbeständigkeit erforderlich | Mäßige Stärke ausreichend | IN625 bietet im Allgemeinen bessere mechanische Eigenschaften, insbesondere bei hohen Temperaturen. |

| Druckrate | Sehr hoher Druck | Mäßiger bis hoher Druck | Die höhere Festigkeit von IN625 ermöglicht potenziell dünnere Wände/leichtere Konstruktionen. |

| Kosten-Empfindlichkeit | Leistung rechtfertigt höhere Kosten | Die Kosten sind ein wichtiger Antriebsfaktor | 316L-Pulver ist wesentlich billiger. |

| Spezifische Flüssigkeit | Aggressive Brennstoffe, bestimmte Chemikalien, heiße Gase | Standard-Hydraulikflüssigkeiten (Skydrol), Wasser, Luft | Eine Prüfung der Materialverträglichkeit wird immer empfohlen. |

In Blätter exportieren

Met3dp Hochwertige Metallpulver:

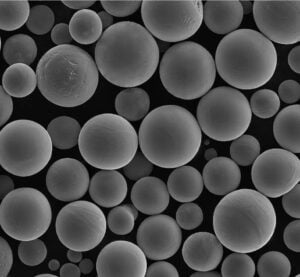

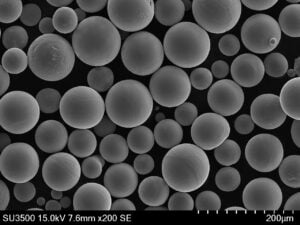

Für den erfolgreichen 3D-Druck von Bauteilen für die Luft- und Raumfahrt sind nicht nur fortschrittliche Druckgeräte, sondern auch besonders hochwertige Metallpulver erforderlich. Die Eigenschaften des Pulvers - einschließlich der Partikelgrößenverteilung (PSD), der Morphologie (Sphärizität), der Fließfähigkeit, der Reinheit und des Sauerstoffgehalts - wirken sich direkt auf die Dichte, die Mikrostruktur und die mechanischen Eigenschaften des endgültigen Druckteils aus.

Met3dp nutzt branchenführende Technologien zur Pulverherstellung, darunter Gaszerstäubung und Plasma-Rotationselektroden-Verfahren (PREP)zur Herstellung von hochwertigen sphärischen Metallpulvern, die für die additive Fertigung optimiert sind.

- Gaszerstäubung: Unsere fortschrittlichen Gaszerstäubungssysteme nutzen einzigartige Düsen- und Gasflussdesigns, um Metallpulver mit hoher Sphärizität, hervorragender Fließfähigkeit und kontrolliertem PSD zu produzieren, was für eine gleichmäßige Pulverbettdichte in PBF-Prozessen entscheidend ist.

- VORBEREITEN: Diese Technologie liefert Pulver mit außergewöhnlicher Sphärizität und sehr geringem Satellitengehalt, ideal für das Erreichen einer maximalen Packungsdichte und die Herstellung von Teilen mit hervorragender Oberflächengüte und innerer Integrität.

Met3dp liefert beides IN625 und 316L pulver, die sorgfältig hergestellt und qualitätsgeprüft werden, um die strengen Anforderungen der Luft- und Raumfahrtindustrie zu erfüllen. Mit unseren Pulvern können Kunden zuverlässig dichte, leistungsstarke Druckventile mit überlegenen mechanischen Eigenschaften und der für ihre kritischen Anwendungen erforderlichen Korrosionsbeständigkeit in 3D drucken. Wir bieten auch ein breiteres Portfolio an, das innovative Legierungen wie TiNi, TiTa, TiAl, TiNbZr, CoCrMo, andere Edelstähle und Superlegierungen umfasst und umfassende Materiallösungen bietet. Die Wahl eines Anbieters wie Met3dp, der über Fachwissen sowohl in fortschrittliche Metallpulver und Drucksystemegewährleistet eine zuverlässige Grundlage für die Herstellung kritischer Komponenten für die Luft- und Raumfahrt.

Durch eine sorgfältige Bewertung der Anwendungsanforderungen und die Auswahl einer geeigneten Hochleistungslegierung können Ingenieure die Vorteile des 3D-Metalldrucks nutzen, um Druckventile der nächsten Generation für die Luft- und Raumfahrt mit verbesserter Leistung, Zuverlässigkeit und Herstellbarkeit zu entwickeln.

Konstruktionsüberlegungen für additiv gefertigte Druckventile

Bei der Umstellung der Produktion von Druckventilen für die Luft- und Raumfahrt von herkömmlichen Methoden auf die additive Fertigung von Metall (AM) reicht es nicht aus, eine vorhandene CAD-Datei an einen Drucker zu senden. Um die Vorteile der AM wirklich zu nutzen und optimale Leistung, Gewichtseinsparungen und Kosteneffizienz zu erzielen, müssen Konstrukteure und Ingenieure folgende Aspekte berücksichtigen Design für additive Fertigung (DfAM) grundsätze. Bei DfAM geht es darum, die Konstruktion von Bauteilen zu überdenken, um die einzigartigen Möglichkeiten von AM zu nutzen und gleichzeitig die damit verbundenen Einschränkungen zu verringern. Bei komplexen Komponenten wie Druckventilen sind spezifische DfAM-Strategien entscheidend für den Erfolg, da sie sich auf alles auswirken, von der Strömungsdynamik bis hin zur strukturellen Integrität und Herstellbarkeit. Beschaffungsmanager sollten sich dieser Prinzipien bewusst sein, wenn sie Designs bewerten oder mit AM-Dienstleistern zusammenarbeiten.

1. Nutzung geometrischer Freiheiten für eine verbesserte Fluiddynamik:

- Glatte Innenkanäle: Bei der herkömmlichen Bearbeitung entstehen aufgrund der eingeschränkten Zugänglichkeit des Werkzeugs oft scharfe Ecken und stufenförmige Übergänge in den Flüssigkeitskanälen. Mit AM lassen sich glatte, organisch gekrümmte innere Kanäle erzeugen.

- Nutzen: Verringert Turbulenzen, minimiert den Druckabfall über dem Ventil, verbessert die Durchflussleistung (Cv-Wert) und kann die Geräuschentwicklung reduzieren.

- DfAM-Tipp: Nutzen Sie CFD-Simulationen (Computational Fluid Dynamics) bereits in der Entwurfsphase, um die Strömung durch komplexe AM-Geometrien zu modellieren und Kanalformen, Durchmesser und Krümmungen für bestimmte Flüssigkeitseigenschaften und Durchflussraten zu optimieren. Vermeiden Sie abrupte Änderungen des Durchmessers oder der Richtung des Strömungswegs.

- Integrierte Strömungsmerkmale: Komplexe Funktionen wie statische Mischer, Strömungsgleichrichter oder Venturidüsen können direkt in das Ventilgehäuse integriert werden, ohne dass separate Teile oder eine komplexe Montage erforderlich sind.

- Nutzen: Bessere Funktionalität (z. B. besseres Mischen, genauere Durchflussmessung) in einem kleineren, möglicherweise leichteren Gehäuse.

- DfAM-Tipp: Modellieren Sie diese integrierten Features sorgfältig und berücksichtigen Sie dabei Einschränkungen der Druckbarkeit wie die Mindestgröße des Features und die Notwendigkeit selbsttragender Winkel oder leicht entfernbarer interner Stützen.

2. Optimierung für Lightweighting:

- Topologie-Optimierung: Diese Rechentechnik optimiert die Materialverteilung innerhalb eines definierten Konstruktionsraums auf der Grundlage der angewandten Lasten, Einschränkungen und Leistungsziele (z. B. Maximierung der Steifigkeit bei gleichzeitiger Minimierung der Masse).

- Nutzen: Erzeugt hocheffiziente, oft organisch anmutende Strukturen, bei denen nur dort Material eingesetzt wird, wo es strukturell notwendig ist, was zu erheblichen Gewichtseinsparungen führt, die für die Luft- und Raumfahrt entscheidend sind. Ideal für Ventilgehäuse und Strukturelemente.

- DfAM-Tipp: Definieren Sie Lastfälle (Druck, Vibration, Montagekräfte) genau. Sicherstellen, dass das optimierte Design mittels AM herstellbar bleibt (z. B. Vermeidung von Merkmalen, die zu dünn sind, um zuverlässig gedruckt zu werden, Gewährleistung selbsttragender Winkel, wo möglich). Die Anforderungen an die Nachbearbeitung (z. B. Zugang für die Bearbeitung von Dichtungsflächen) müssen beim Aufbau der Optimierung berücksichtigt werden.

- Gitterförmige Strukturen: Das Ersetzen massiver Abschnitte durch interne Gitter- oder Zellstrukturen (z. B. Kreisel, stochastische Schäume) kann das Gewicht und den Materialverbrauch drastisch reduzieren, während die erforderlichen mechanischen Eigenschaften wie Steifigkeit oder Energieabsorption erhalten bleiben.

- Nutzen: Erhebliche Gewichtseinsparungen, Potenzial zur Schwingungsdämpfung, verbessertes Wärmemanagement (wenn es für den Flüssigkeitsstrom durch das Gitter ausgelegt ist).

- DfAM-Tipp: Auswahl von Gittertypen und Zellgrößen, die für die erforderliche strukturelle Leistung und die Möglichkeiten des AM-Prozesses geeignet sind (Mindeststrahldicke). Sicherstellen, dass die Pulverentfernung aus den inneren Gittern möglich ist; ggf. sind Zugangsöffnungen in die Konstruktion einzubeziehen. Analysieren Sie die Leistung des Gitters unter relevanten Lastbedingungen mit FEA.

3. Teil Konsolidierungsstrategie:

- Identifizierung von Chancen: Analysieren Sie bestehende mehrteilige Ventilbaugruppen. Können Flansche, Anschlüsse, Halterungen oder sogar einige interne Komponenten in ein einziges gedrucktes Teil integriert werden?

- Nutzen: Reduziert die Anzahl der Teile, die Montagezeit, mögliche Leckagepfade und vereinfacht die Lagerhaltung für Lieferanten und Händler, die Großhandelsbestellungen für Ventile bearbeiten.

- DfAM-Tipp: Bewerten Sie sorgfältig die funktionalen Anforderungen jedes Originalteils. Stellen Sie sicher, dass die konsolidierte Konstruktion den Zugang für Inspektionen und notwendige Nachbearbeitungen (z. B. die Bearbeitung kritischer Schnittstellen) gewährleistet und die Montage oder Wartung austauschbarer interner Elemente (wie Dichtungen oder Dichtungsringe, wenn sie separat bleiben) nicht beeinträchtigt. Überprüfen Sie die strukturelle Integrität des konsolidierten Designs mit Hilfe der Finite-Elemente-Analyse (FEA).

4. Umgang mit AM-spezifischen Einschränkungen:

- Überhänge und Stützstrukturen: PBF-Verfahren bauen Schicht für Schicht auf. Merkmale mit geringen Winkeln relativ zur Bauplatte (typischerweise unter 45 Grad, jedoch abhängig von Material und Parametern) erfordern Stützstrukturen, um Verformungen oder Zusammenbruch während des Drucks zu verhindern.

- Herausforderung: Halterungen verbrauchen zusätzliches Material, verlängern die Bauzeit, erfordern eine manuelle Entfernung (was zusätzliche Kosten und die Gefahr von Oberflächenbeschädigungen mit sich bringt) und lassen sich nur schwer oder gar nicht aus komplexen internen Kanälen entfernen.

- DfAM-Tipps:

- Design für Selbsthilfe: Richten Sie das Teil auf der Bauplatte strategisch aus. Ändern Sie Geometrien, um selbsttragende Winkel zu verwenden (z. B. >45 Grad). Verwenden Sie für horizontale Löcher Fasen oder Rauten-/Teardrop-Formen anstelle von einfachen Kreisen.

- Interne Stützen minimieren: Wo interne Stützen unvermeidlich sind (z. B. bei komplexen internen Verteilern), sollten sie leicht zu entfernen sein. Integrieren Sie Zugangsöffnungen für Werkzeuge oder Spülungen. Ziehen Sie lösliche oder leicht zerbrechliche Stützmaterialien/-designs in Betracht, falls vom Dienstleister angeboten. Prüfen Sie alternative Ausrichtungen, die kritische interne Merkmale in selbsttragende Positionen bringen könnten.

- Geopferte Merkmale: Konstruktionsmerkmale, die später weggearbeitet werden sollen und die während des Drucks als Stützen dienen können.

- Wanddicke und Größe der Merkmale: Bei AM-Prozessen gibt es Einschränkungen hinsichtlich der minimalen druckbaren Wandstärke und der Auflösung der Merkmale. Sehr dünne Wände können sich verziehen oder strukturell unzureichend sein, während sehr feine Merkmale möglicherweise nicht genau aufgelöst werden können.

- DfAM-Tipp: Halten Sie sich an die vom AM-Dienstleister (z. B. Met3dp) vorgegebenen Mindestwandstärken für das jeweilige Material (IN625, 316L) und die Maschine. Stellen Sie sicher, dass kritische Merkmale wie Ventilsitze oder Dichtungsnuten robust genug für den Druck und die anschließende Nachbearbeitung sind. Vermeiden Sie große, ungestützte horizontale Spannweiten (Brücken).

- Eigenspannung und Verformung: Die schnellen Erwärmungs- und Abkühlungszyklen von PBF können Eigenspannungen im Teil hervorrufen, die insbesondere bei großen oder komplexen Geometrien zu Verformungen führen können.

- DfAM-Tipp: Vermeiden Sie große, flache Abschnitte parallel zur Bauplatte. Integrieren Sie gegebenenfalls spannungsentlastende Merkmale wie sanfte Kurven oder Verrundungen. Arbeiten Sie mit dem AM-Anbieter an der Bauausrichtung und an Unterstützungsstrategien, um Verformungen entgegenzuwirken. Berücksichtigen Sie in der Entwurfsphase die thermische Simulation.

- Entfernung von Puder: Ungeschmolzenes Pulver muss aus dem fertigen Teil entfernt werden, insbesondere aus internen Kanälen und Hohlräumen, wie sie bei Ventilen üblich sind.

- DfAM-Tipp: Entwerfen Sie interne Kanäle mit ausreichendem Durchmesser und fließenden Übergängen, um die Evakuierung des Pulvers zu erleichtern. Planen Sie strategisch platzierte Abfluss-/Zugangslöcher (die möglicherweise später verschlossen oder bearbeitet werden können) für komplexe interne Netzwerke oder geschlossene Gitterstrukturen ein. Vermeiden Sie die Bildung von Puderfallen.“

5. Entwerfen für die Nachbearbeitung:

- Zulagen für die Bearbeitung: Kritische Schnittstellen, Dichtungsflächen, Gewindeelemente und Bohrungen mit engen Toleranzen müssen häufig nachbearbeitet werden, um die endgültige Genauigkeit und Oberflächengüte zu erreichen.

- DfAM-Tipp: Fügen Sie zu diesen spezifischen Oberflächen im CAD-Modell zusätzliches Material (Bearbeitungsmaterial) hinzu (z. B. 0,5-2 mm, je nach Größe und Prozessvariabilität). Stellen Sie sicher, dass die Konstruktion einen freien Werkzeugzugang für Bearbeitungsvorgänge ohne Beeinträchtigung durch andere Merkmale ermöglicht.

- Zugang zur Inspektion: Stellen Sie sicher, dass kritische interne Merkmale oder potenzielle Fehlerstellen für zerstörungsfreie Prüfverfahren (NDT) wie CT-Scans oder boreskopische Untersuchungen zugänglich sind.

Überlegungen zum DfAM-Workflow:

- Kollaboration: Eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Konstrukteur, dem AM-Verfahrenstechniker (bei einem Dienstleister wie Met3dp) und möglicherweise dem Endanwender ist von entscheidender Bedeutung.

- Software-Tools: Sie nutzen fortschrittliche CAD-, Simulations- (CFD, FEA, Topologieoptimierung) und Bauvorbereitungssoftware, die speziell auf AM ausgerichtet ist.

- Iterativer Prozess: DfAM ist oft iterativ. Erste Entwürfe müssen möglicherweise auf der Grundlage von Druckbarkeitsanalysen, Simulationsergebnissen oder Rückmeldungen aus dem Prototyping verfeinert werden.

Durch die proaktive Einbeziehung dieser DfAM-Prinzipien können Ingenieure Druckventile für die Luft- und Raumfahrt entwerfen, die nicht nur im 3D-Druckverfahren hergestellt werden können, sondern in Bezug auf Leistung, Gewicht, Zuverlässigkeit und Kosten wirklich optimiert sind und im Vergleich zu traditionell hergestellten Pendants überlegene Lösungen bieten. Dieser konstruktionsorientierte Ansatz ist entscheidend, um die Vorteile der additiven Fertigung im anspruchsvollen Luft- und Raumfahrtsektor voll auszuschöpfen.

Erreichen von Präzision: Toleranz, Oberflächengüte und Maßgenauigkeit bei 3D-gedruckten Ventilen

Während die additive Fertigung von Metallen eine unglaubliche geometrische Freiheit ermöglicht, ist ein Hauptanliegen von Ingenieuren und Beschaffungsmanagern, die 3D-gedruckte Druckventile für die Luft- und Raumfahrt bewerten, das erreichbare Präzisionsniveau. Parameter wie Maßgenauigkeit, geometrische Toleranzen (GD&T) und Oberflächengüte sind entscheidend für die Ventilfunktion, insbesondere für Dichtungsflächen, Schnittstellen und dynamische Komponenten. Das Verständnis der typischen Fähigkeiten von Pulverbettfusionsverfahren (PBF) wie SLM/DMLS, der Faktoren, die die Präzision beeinflussen, und der Rolle der Nachbearbeitung ist wichtig, um realistische Erwartungen zu setzen und sicherzustellen, dass die Teile die strengen Anforderungen der Luft- und Raumfahrt erfüllen.

As-Printed-Fähigkeiten:

Metall-PBF-Verfahren bauen Teile Schicht für Schicht auf, indem sie feines Pulver schmelzen. Dies führt von Natur aus zu bestimmten Merkmalen hinsichtlich der Präzision:

- Maßgenauigkeit: Dies bezieht sich darauf, wie genau das gedruckte Teil mit den im CAD-Modell angegebenen Nennmaßen übereinstimmt.

- Typische Werte: Für gut kalibrierte industrielle Systeme (wie die von Met3dp verwendeten), die Materialien wie IN625 oder 316L bedrucken, liegt die typische Maßgenauigkeit im Druckzustand oft im Bereich von ±0,1 mm bis ±0,2 mm (±0,004″ bis ±0,008″) für kleinere Merkmale, oder ±0,1 % bis ±0,2 % des Nennmaßes für größere Merkmale. Dies kann jedoch je nach Teilegeometrie, Größe, Ausrichtung, Material und Prozessparametern erheblich variieren.

- Faktoren, die die Genauigkeit beeinflussen: Die Größe des Laserstrahls, die Schichtdicke, die Eigenschaften des Pulvers, thermische Spannungen, die zu geringfügiger Schrumpfung oder Verformung führen, und die Wirksamkeit der Stützstruktur spielen alle eine Rolle. Bei großen, komplexen Teilen ist es im Allgemeinen schwieriger, direkt aus dem Drucker enge Toleranzen einzuhalten, als bei kleineren, einfacheren Geometrien.

- Oberflächengüte (Rauhigkeit): Die schichtweise Beschaffenheit von PBF führt zu einer charakteristischen Oberflächentextur. Die Oberflächenrauhigkeit wird in der Regel als Ra (durchschnittliche Rauheit) gemessen.

- Typische Werte: Die Rauheit der gedruckten Oberfläche hängt stark von der Ausrichtung der Oberfläche in Bezug auf die Aufbaurichtung und die verwendeten Prozessparameter ab.

- Oberseiten (parallel zur Bauplatte, letzte Schichten): Oft glatter, Ra 5-10 µm (200-400 µin).

- Vertikale Wände (senkrecht zur Bauplatte): Mäßige Rauheit, Ra 8-15 µm (315-600 µin), mit Schichtlinien.

- Nach oben gerichtete gekrümmte/gewinkelte Flächen: Ähnlich wie bei vertikalen Wänden oder etwas glatter.

- Nach unten gerichtete (überhängende) Flächen: Im Allgemeinen die gröbsten, Ra 15-25 µm+ (600-1000 µin+), bedingt durch die Schnittstelle mit Stützstrukturen oder die Art der Drucküberhänge mit geringem Winkel. Auch das Entfernen von Stützen kann sich lokal auf die Oberfläche auswirken.

- Interne Kanäle: Die Rauheit im Inneren von Kanälen kann schwierig vorherzusagen und genau zu messen sein. Sie ähnelt oft nach unten gerichteten Oberflächen, wenn sie komplex und freitragend ist, kann aber glatter sein, wenn sie vertikal und breit genug ist.

- Warum das wichtig ist: Die Oberflächenbeschaffenheit wirkt sich auf den Flüssigkeitsstrom (Reibung), die Dichtungseffizienz, die Dauerhaftigkeit (raue Oberflächen können Risse verursachen) und die Ästhetik aus. Für dynamische Dichtungen oder hochpräzise Gegenlaufflächen ist die Oberfläche im Druckzustand oft unzureichend.

- Typische Werte: Die Rauheit der gedruckten Oberfläche hängt stark von der Ausrichtung der Oberfläche in Bezug auf die Aufbaurichtung und die verwendeten Prozessparameter ab.

- Geometrische Toleranzen (GD&T): Das Erreichen enger geometrischer Toleranzen (z. B. Ebenheit, Rechtwinkligkeit, Konzentrizität, Position) direkt vom Drucker aus kann aufgrund des Potenzials für thermische Verformung eine Herausforderung darstellen. Während die allgemeine Genauigkeit innerhalb von ±0,1-0,2 mm liegen kann, erfordert das Erreichen engerer GD&T-Toleranzen oft eine Nachbearbeitung.

Faktoren, die die Präzision in der PBF beeinflussen:

Um im AM-Prozess selbst die bestmögliche Präzision zu erreichen, müssen zahlreiche Variablen sorgfältig kontrolliert werden:

- Kalibrierung der Maschine: Die regelmäßige Kalibrierung der Laser, Scanner und der Bauplattform des Druckers ist von entscheidender Bedeutung.

- Prozessparameter: Optimierte Parameter (Laserleistung, Scangeschwindigkeit, Schraffurabstand, Schichtdicke), die speziell auf das Material (IN625, 316L) abgestimmt sind, sind entscheidend. Met3dp investiert viel in die Prozessentwicklung, um optimale Ergebnisse zu gewährleisten.

- Qualität des Pulvers: Eine gleichmäßige Partikelgrößenverteilung, Morphologie und Fließfähigkeit des Pulvers, wie sie die fortschrittliche Pulverherstellung von Met3dp’ bietet, tragen wesentlich zur Qualität und Genauigkeit der Teile bei. Die Pulverchemie und der Sauerstoffgehalt müssen streng kontrolliert werden.

- Wärmemanagement: Die Kontrolle der Temperatur in der Baukammer und die Steuerung von Wärmegradienten tragen zur Minimierung von Eigenspannungen und Verzug bei. Eine Software zur Simulation der Fertigung kann mögliche Verformungen vorhersagen.

- Orientierung aufbauen: Wie das Teil auf der Bauplatte ausgerichtet wird, hat erhebliche Auswirkungen auf die Genauigkeit, die Oberflächengüte der verschiedenen Flächen und die Anforderungen an die Unterstützung. Oft besteht ein Kompromiss zwischen der Optimierung der Oberflächengüte, der Genauigkeit, der Bauzeit und der Minimierung der Unterstützung.

- Strategie unterstützen: Richtig konstruierte und platzierte Stützstrukturen sind entscheidend für die Verankerung des Teils, die Vermeidung von Verzug und die Gewährleistung der geometrischen Genauigkeit, insbesondere bei Überhängen.

Die Rolle der Nachbearbeitung für die Präzision:

Für viele kritische Merkmale eines Druckventils in der Luft- und Raumfahrt ist die Präzision im Druckzustand nicht ausreichend. Um die endgültigen technischen Spezifikationen zu erfüllen, sind in der Regel Nachbearbeitungsschritte erforderlich:

- CNC-Bearbeitung: Dies ist die gängigste Methode zur Erzielung enger Toleranzen und feiner Oberflächengüten bei bestimmten Merkmalen.

- Anwendungen: Bearbeitung von Ventilsitzen für eine perfekte Abdichtung, Endbearbeitung von Dichtungsflächen für O-Ringe oder Dichtungen, Gewindeschneiden von Anschlüssen, Aufbohren von kritischen Durchmessern für Schieber oder Kolben, Erreichen von Ebenheit oder Rechtwinkligkeit an Montageflanschen.

- Fähigkeit: Mit der CNC-Bearbeitung lassen sich leicht Toleranzen von ±0,01 mm bis ±0,025 mm (±0,0004″ bis ±0,001″) oder besser und Oberflächengüten (Ra) von deutlich unter 1 µm (40 µin) erreichen, oft sogar bis zu 0,4-0,8 µm (16-32 µin) oder glatter durch Schleifen/Läppen.

- Erwägung: Erfordert die Konstruktion von Teilen mit Bearbeitungsmaterial und die Sicherstellung des Werkzeugzugangs (eine Überlegung des DfAM).

- Wärmebehandlung (Stress Relief / HIP): Obwohl sie in erster Linie die mechanischen Eigenschaften verbessern, können Wärmebehandlungen zum Spannungsabbau dazu beitragen, Verformungen zu minimieren, die nach dem Entfernen von Halterungen oder während der Bearbeitung auftreten können. Heiß-Isostatisches Pressen (HIP) kann interne Porosität schließen, was die Dimensionsstabilität geringfügig beeinträchtigen kann, aber seine Hauptaufgabe ist die Verbesserung der Materialintegrität und der Ermüdungslebensdauer.

- Techniken der Oberflächenveredelung: Neben der maschinellen Bearbeitung können auch andere Methoden die Oberflächengüte verbessern:

- Abrasive Fließbearbeitung (AFM) / Strangpresshonen: Wenn ein mit Schleifmitteln beladener Polymerkitt durch die inneren Kanäle gedrückt wird, können die inneren Oberflächen effektiv geglättet und poliert werden, was den Fluss und die Reinigungsfähigkeit verbessert.

- Elektropolieren: Ein elektrochemisches Verfahren, das eine dünne Materialschicht entfernt, die Oberflächen glättet (besonders vorteilhaft für 316L) und die Korrosionsbeständigkeit verbessert. Es kann bei komplexen Außen- und manchmal auch Innengeometrien wirksam sein.

- Taumeln/Massenschlichten: Die Verwendung von Schleifmitteln in einem Tumbler kann Außenflächen glätten und Kanten entgraten, ist aber weniger präzise als eine maschinelle Bearbeitung.

- Mikro-Bearbeitung / Laser-Polieren: Fortgeschrittene Techniken zur Erzielung sehr feiner Oberflächen auf bestimmten Flächen.

Qualitätskontrolle und Metrologie:

Um sicherzustellen, dass das endgültige 3D-gedruckte und nachbearbeitete Ventil die geforderte Präzision aufweist, ist eine robuste Qualitätskontrolle und Messtechnik erforderlich:

- Koordinatenmessmaschinen (KMG): Zur präzisen Messung von Maßhaltigkeit und GD&T-Merkmalen.

- Optische Scanner / Laserscanner: Ermöglicht einen vollständigen 3D-Geometrievergleich mit dem ursprünglichen CAD-Modell, was bei komplexen Formen und zur Überprüfung der Gesamtform nützlich ist.

- Oberflächenprofilmessgeräte: Messen Sie die Oberflächenrauhigkeit (Ra) genau.

- Endoskope/Videoskope: Ermöglichen Sie eine visuelle Inspektion der inneren Kanäle auf Defekte oder Unebenheiten.

- CT-Scan (Computertomographie): Kann zerstörungsfrei interne Geometrien prüfen, interne Merkmale messen und interne Defekte oder eingeschlossenes Pulver erkennen, allerdings mit Einschränkungen bei der Genauigkeit im Vergleich zu CMM für zugängliche Merkmale.

Erwartungen setzen:

- Hybrid-Ansatz: Kritische Ventile für die Luft- und Raumfahrt, die mittels AM hergestellt werden, werden wahrscheinlich ein hybrides Produkt sein, bei dem AM für komplexe Geometrien und endkonturnahe Formen genutzt wird, gefolgt von einer gezielten Nachbearbeitung und Endbearbeitung für kritische Toleranzen und Oberflächen.

- Zusammenarbeit ist der Schlüssel: Arbeiten Sie eng mit Ihrem AM-Dienstleister zusammen, z. B Met3dpum ihre Fähigkeiten in Bezug auf die Druckgenauigkeit für IN625 und 316L, ihre Standard-Nachbearbeitungsoptionen und ihre Qualitätskontrollverfahren zu verstehen. Definieren Sie kritische Abmessungen, Toleranzen und Anforderungen an die Oberflächenbeschaffenheit auf technischen Zeichnungen unter Verwendung von Standard-GD&T-Kallouts eindeutig.

- Auswirkung auf die Kosten: Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass eine höhere Präzision (engere Toleranzen, feinere Oberflächen) in der Regel eine umfangreichere Nachbearbeitung erfordert, die die Kosten und die Vorlaufzeit für das Endprodukt erhöht.

Durch das Verständnis der inhärenten Fähigkeiten und Grenzen von Metall-PBF, die Nutzung geeigneter Nachbearbeitungstechniken und die Durchführung strenger Qualitätskontrollen können Hersteller hochpräzise Luft- und Raumfahrt-Druckventile mit additiver Fertigung herstellen, die die Leistung ihrer traditionell hergestellten Gegenstücke erreichen oder übertreffen.

Nachbearbeitungsanforderungen für funktionale Ventile in der Luft- und Raumfahrt

Die Herstellung einer maßgenauen Form mit Hilfe der additiven Fertigung von Metallen ist nur der erste Schritt bei der Produktion eines funktionalen, flugtauglichen Druckventils für die Luft- und Raumfahrt. Das frisch gedruckte Teil, das nach der Pulverentfernung aus der PBF-Maschine kommt, erfordert eine Reihe sorgfältig kontrollierter Nachbearbeitungsschritte, um die von der Luft- und Raumfahrtindustrie geforderten mechanischen Eigenschaften, Oberflächenmerkmale, Sauberkeit und Gesamtintegrität zu erreichen. Diese Schritte verwandeln das endkonturnahe Bauteil in ein fertiges Produkt, das die strengen technischen Spezifikationen und Lufttüchtigkeitsanforderungen erfüllt. Sowohl Ingenieure, die Teile spezifizieren, als auch Beschaffungsmanager, die AM-Dienstleistungen einkaufen, müssen diese wesentlichen Prozesse in ihre Planung, Zeitpläne und Kostenanalysen einbeziehen.

Typischer Nachbearbeitungsablauf für AM-Ventile für die Luft- und Raumfahrt (IN625 / 316L):

- Stressabbau Wärmebehandlung:

- Zweck: Die schnellen Erwärmungs-/Abkühlungszyklen während des PBF-Drucks führen zu erheblichen Eigenspannungen im Bauteil. Diese Spannungen können beim Entfernen von der Bauplatte oder bei der anschließenden Bearbeitung zu Verformungen führen und sich negativ auf die Ermüdungslebensdauer auswirken. Bei einem Spannungsabbauzyklus wird das Teil auf eine bestimmte Temperatur erhitzt (unterhalb der Glüh- oder Lösungstemperatur, z. B. ~870-900 °C für IN625, niedriger für 316L), für eine bestimmte Dauer gehalten und dann langsam abgekühlt.

- Wichtigkeit: Absolut unerlässlich für die Maßhaltigkeit und zur Vermeidung von Rissen oder Verformungen. Wird in der Regel durchgeführt, während das Teil noch auf der Bauplatte befestigt ist oder unmittelbar nach der sorgfältigen Entfernung.

- Erwägungen: Erfordert kalibrierte Öfen mit kontrollierten Atmosphären (z. B. Vakuum oder Inertgas wie Argon), um Oxidation zu verhindern, was besonders bei reaktiven Legierungen oder zur Erzielung glänzender Oberflächen kritisch ist. Die spezifischen Zyklusparameter hängen von der Legierung (IN625 vs. 316L) und der Teilegeometrie/-masse ab.

- Entfernen von der Bauplatte und Entfernen der Stützstruktur:

- Prozess: Die Teile werden in der Regel durch Drahterodieren oder Bandsägen aus der Bauplatte geschnitten. Anschließend müssen die Stützstrukturen, die das Teil verankern und einen Überhang verhindern sollen, entfernt werden. Dies ist häufig ein manueller Prozess, bei dem Handwerkzeuge, Zangen, Schleifmaschinen oder manchmal auch Spezialwerkzeuge zum Einsatz kommen.

- Wichtigkeit: Erforderlich für die Befreiung des Teils und den Zugang zu allen Oberflächen. Das Entfernen der Halterung ist oft arbeitsintensiv und erfordert Geschick, um die Oberfläche des Teils nicht zu beschädigen.

- Herausforderungen: Interne Abstützungen in komplexen Ventilkanälen können extrem schwierig oder unmöglich manuell zu entfernen sein. Dies erfordert DfAM-Strategien, um interne Stützen zu minimieren oder zu eliminieren oder sie so zu gestalten, dass sie leichter zugänglich/ausbrechbar sind. An den Stellen, an denen Stützen angebracht waren, können Spuren (kleine Flecken) zurückbleiben, die möglicherweise eine lokale Nachbearbeitung erfordern.

- Heiß-Isostatisches Pressen (HIP) – Optional, aber oft empfohlen für kritische Teile:

- Prozess: Beim HIP wird das Teil in einem speziellen Behälter gleichzeitig einer hohen Temperatur (unterhalb des Schmelzpunkts, aber in der Regel nahe der Lösungsglühtemperatur) und einem hohen Schutzgasdruck (z. B. Argon bei 100-200 MPa / 15.000-30.000 psi) ausgesetzt.

- Zweck: Das Hauptziel ist die Beseitigung der internen Mikroporosität, die selbst in gut gedruckten AM-Teilen verbleiben kann. Poren sind potenzielle Rissauslöser bei Ermüdungsbelastung. HIP schließt diese internen Hohlräume effektiv durch eine Kombination aus plastischer Verformung und Diffusionsbindung auf atomarer Ebene.

- Vorteile: Erhebliche Verbesserung der Ermüdungslebensdauer, Duktilität, Bruchzähigkeit und Schlagzähigkeit, wodurch die Materialeigenschaften näher an die von Knetwerkstoffen herankommen (oder sie manchmal sogar übertreffen). Erhöht die Konsistenz und Zuverlässigkeit, was für flugkritische Komponenten entscheidend ist.

- Erwägungen: Erhöht Kosten und Vorlaufzeit. Erfordert spezielle Ausrüstung. Kann geringfügige Maßänderungen (Schrumpfung) verursachen, die berücksichtigt werden müssen, wenn sie vor der Endbearbeitung durchgeführt werden. Wird oft für stark beanspruchte oder ermüdungskritische Ventilkomponenten spezifiziert. Einige Auftraggeber aus der Luft- und Raumfahrt schreiben HIP für bestimmte AM-Teile vor.

- Lösungsglühen / Alterungswärmebehandlung (falls von der Materialspezifikation gefordert):

- Zweck: Neben dem Spannungsabbau erfordern einige Legierungen spezifische Wärmebehandlungszyklen, um das gewünschte endgültige Gefüge und die mechanischen Eigenschaften (Festigkeit, Härte, Korrosionsbeständigkeit) zu erreichen, die in den Werkstoffspezifikationen (z. B. AMS-Normen für IN625) angegeben sind. Dies kann ein Lösungsglühen (Auflösen von Ausscheidungen), gefolgt von einem Abschrecken und möglicherweise einer Alterung (kontrollierte Ausscheidungshärtung) beinhalten.

- Wichtigkeit: Stellt sicher, dass das Material die erforderlichen Leistungsstandards für die jeweilige Anwendung erfüllt.

- Erwägungen: Die Zyklusparameter (Temperaturen, Zeiten, Abkühlraten) sind kritisch und legierungsspezifisch. Erfordert kalibrierte Öfen mit kontrollierten Atmosphären. Kann mit HIP kombiniert werden oder diesem folgen.

- Bearbeitung für kritische Toleranzen und Merkmale:

- Prozess: CNC-Fräsen, -Drehen, -Schleifen oder -Erodieren zur Erzielung präziser Abmessungen, enger Toleranzen (GD&T) und feiner Oberflächengüten bei bestimmten Merkmalen, die nicht zuverlässig erreicht werden können “wie gedruckt.”

- Anwendungen bei Ventilen: Herstellung präziser Dichtungsflächen (Metall auf Metall oder für Elastomerdichtungen), Gewindeschneiden von Anschlussöffnungen, Bohren von Innendurchmessern für Spulen/Kolben, flache und senkrechte Bearbeitung von Montageflanschen, Gewährleistung der genauen Positionierung von Merkmalen.

- Wichtigkeit: Wesentlich für die Funktionalität, die Unversehrtheit der Dichtung und den ordnungsgemäßen Zusammenbau bzw. die Verbindung mit anderen Komponenten.

- Erwägungen: Erfordert Teile, die mit Bearbeitungszugaben entworfen wurden (DfAM). Geeignete Spannvorrichtungen können erforderlich sein, die für organische AM-Formen manchmal komplex sind.

- Oberflächenveredelung und Reinigung:

- Zweck: Die Verbesserung der Oberflächenqualität über den bedruckten oder bearbeiteten Zustand hinaus kann aus verschiedenen Gründen erfolgen: Verringerung der Flüssigkeitsreibung, Erhöhung der Ermüdungslebensdauer, Verbesserung der Reinigungsfähigkeit, Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abdichtung oder aus ästhetischen Gründen. Eine gründliche Reinigung ist unerlässlich, um Bearbeitungsflüssigkeiten, Ablagerungen und Pulverreste zu entfernen, insbesondere aus den inneren Kanälen.

- Vorgänge:

- Entgraten: Entfernen von scharfen Kanten, die bei der Bearbeitung oder beim Entfernen von Stützen entstanden sind.

- Taumeln/Massenschlichten: Glätten von Außenflächen, Kantenabrundung.

- Strahlen (Körnung/Perlen): Erzeugt ein gleichmäßiges, mattes Finish, kann kleinere Unebenheiten entfernen. Es muss darauf geachtet werden, dass kritische Oberflächen nicht beschädigt werden.

- Polieren/Läppen: Erzielung sehr glatter, reflektierender Oberflächen (z. B. für bestimmte Dichtungstypen oder Strömungsanforderungen).

- Elektropolieren: Elektrochemisches Glätten und Aufhellen von Oberflächen (insbesondere 316L).

- Abrasive Fließbearbeitung (AFM): Glättung interner Kanäle.

- Ultraschallreinigung / Spülung: Entfernung von Verunreinigungen und losem Pulver aus den internen Kanälen mit speziellen Reinigungslösungen und -verfahren. Entscheidend für die Zuverlässigkeit des Ventils.

- Wichtigkeit: Die Oberflächenqualität beeinflusst die Leistung und Zuverlässigkeit. Sauberkeit ist für Fluidsysteme in der Luft- und Raumfahrt nicht verhandelbar.

- Zerstörungsfreie Prüfung (NDT) und Inspektion:

- Zweck: Überprüfung der Unversehrtheit des Teils, ohne es zu beschädigen. Unverzichtbar für die Qualitätssicherung in der Luft- und Raumfahrt.

- Gemeinsame Methoden für AM-Ventile:

- Visuelle Inspektion (VT): Einschließlich der boreskopischen Inspektion der inneren Kanäle.

- Prüfung der Abmessungen: Verwendung von CMM, Scannern, Lehren.

- Computertomographie (CT): Erkennung interner Defekte (Porosität, Einschlüsse, Risse), Überprüfung der internen Geometrie, Überprüfung auf eingeschlossenes Pulver. Zunehmend üblich für kritische AM-Teile.

- Farbeindringprüfung (PT): Aufspüren von Rissen oder Defekten in der Oberfläche.

- Ultraschallprüfung (UT): Erkennung interner Defekte (bei komplexen AM-Formen weniger häufig als bei CT).

- Durchleuchtungsprüfung (RT): Röntgenprüfung auf innere Mängel.

- Wichtigkeit: Bietet die Gewissheit, dass das Teil frei von kritischen Fehlern ist und alle Maß- und Qualitätsspezifikationen vor dem Einbau erfüllt. Die Anforderungen werden häufig durch Luft- und Raumfahrtnormen (z. B. AS9100) und Kundenspezifikationen vorgegeben.

- Beschichtung oder Oberflächenbehandlungen (anwendungsspezifisch):

- Zweck: Aufbringen spezieller Beschichtungen zur Erhöhung der Verschleißfestigkeit, zur Verringerung der Reibung (Schmierfähigkeit), zur weiteren Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit oder zur Schaffung von Wärmedämmeigenschaften.

- Beispiele: Nitrieren, PVD/CVD-Beschichtungen (z. B. TiN, CrN), Speziallacke für die Luft- und Raumfahrt oder Trockenschmiermittel.

- Erwägungen: Hängt ganz von der spezifischen Funktion und Betriebsumgebung des Ventils ab.

Fähigkeit der Lieferanten:

Bei der Beschaffung von 3D-gedruckten Ventilen für die Luft- und Raumfahrt müssen Beschaffungsmanager sicherstellen, dass der gewählte Dienstleister, wie Met3dp, nicht nur über die Druckkapazitäten, sondern auch über die notwendigen, zertifizierten Nachbearbeitungskapazitäten im eigenen Haus oder über qualifizierte Partner verfügt. Dazu gehören kalibrierte Anlagen (Öfen, CNC-Maschinen), robuste Qualitätsmanagementsysteme (z. B. AS9100-Zertifizierung), Fachwissen im Umgang mit Werkstoffen für die Luft- und Raumfahrt sowie strenge NDT- und Prüfprotokolle. Ein vertikal integrierter Ansatz, bei dem der Druck und mehrere Nachbearbeitungsschritte unter einem Dach verwaltet werden, kann oft den Arbeitsablauf rationalisieren, die Qualitätskontrolle verbessern und die Vorlaufzeiten verkürzen.

Die Nachbearbeitungskette ist ein kritischer, nicht verhandelbarer Teil der Herstellung zuverlässiger, leistungsstarker Druckventile für die Luft- und Raumfahrt mit additiver Fertigung. Um ein AM-Teil in ein flugtaugliches Bauteil zu verwandeln, sind Fachwissen, Spezialausrüstung und eine sorgfältige Qualitätskontrolle erforderlich.

Häufige Herausforderungen beim 3D-Druck von Druckventilen und wie man sie entschärft

Die additive Fertigung von Metallen bietet zwar ein enormes Potenzial für die Herstellung fortschrittlicher Druckventile für die Luft- und Raumfahrt, doch das Verfahren ist nicht ohne Herausforderungen. Die Kombination aus den komplexen Geometrien von Ventilen, den anspruchsvollen Leistungsanforderungen der Luft- und Raumfahrt und der Physik der schichtweisen Verschmelzung im Pulverbett kann zu potenziellen Problemen beim Druck oder der Nachbearbeitung führen. Der Schlüssel zu einer erfolgreichen und wiederholbaren Produktion liegt darin, diese allgemeinen Herausforderungen zu erkennen und wirksame Strategien zur Schadensbegrenzung zu implementieren, die häufig auf einem robusten DfAM, einer sorgfältigen Prozesssteuerung und einem Verständnis der Materialwissenschaft beruhen. Dienstleister wie Met3dp setzen ihr Fachwissen ein, um diese potenziellen Fallstricke proaktiv anzugehen.

1. Verformung und Eigenspannungsverzerrung:

- Herausforderung: Die intensive, örtlich begrenzte Wärmezufuhr durch den Laser-/Elektronenstrahl, gefolgt von einer schnellen Abkühlung, führt zu erheblichen Wärmegradienten und entsprechenden Eigenspannungen im Bauteil während der Fertigung. Diese Spannungen können die Streckgrenze des Materials überschreiten und dazu führen, dass sich das Teil verzieht, von der Bauplatte wegrollt oder sich in den Abmessungen verzieht, insbesondere bei großen, flachen Abschnitten oder asymmetrischen Designs.

- Strategien zur Schadensbegrenzung:

- Optimierte Gebäudeausrichtung: Ausrichtung des Teils, um große flache Bereiche parallel zur Bauplatte zu minimieren und thermische Gradienten zwischen den Schichten zu reduzieren.

- Robuste Stützstrukturen: Entwurf und Platzierung starker, gut durchdachter Stützen, um das Teil fest auf der Bauplatte zu verankern und Schrumpfungskräften entgegenzuwirken. Verankerungspunkte sind entscheidend.

- Optimierung der Prozessparameter: Feinabstimmung von Laserleistung, Scan-Geschwindigkeit und Scan-Strategie (z. B. Insel-Scanning, wechselnde Schraffurrichtungen), um lokale Wärmeentwicklung zu minimieren und die Belastung gleichmäßiger zu verteilen.

- Thermische Simulation: Einsatz von Simulationssoftware zur Vorhersage von Spannungsakkumulation und potenzieller Verformung, um Designänderungen oder optimierte Unterstützung/Ausrichtung vor dem Druck zu ermöglichen.

- Stressabbau Wärmebehandlung: Die Durchführung eines Entlastungszyklus unmittelbar nach der Herstellung (oft vor dem Entfernen der Stütze) ist entscheidend, um die inneren Spannungen abzubauen und das Teil maßlich zu stabilisieren.

- DfAM: Vermeidung von Konstruktionsmerkmalen, die bekanntermaßen Spannungen verstärken, wie scharfe Innenecken oder abrupte Dickenänderungen. Einarbeitung von Verrundungen und allmählichen Übergängen.

2. Schwierigkeiten bei der Entfernung von Stützstrukturen (insbesondere intern):

- Herausforderung: Druckventile weisen häufig komplizierte interne Kanäle, Verteiler und Hohlräume auf, die für den Flüssigkeitsstrom erforderlich sind. Wenn diese inneren Merkmale aufgrund geringer Auskragungswinkel Stützstrukturen erfordern, kann das Entfernen dieser Stützstrukturen nach dem Druck extrem schwierig, zeitaufwändig und kostspielig sein und die inneren Oberflächen möglicherweise beschädigen. Eine vollständige Entfernung ist manuell oft unmöglich.

- Strategien zur Schadensbegrenzung:

- DfAM für die Selbsthilfe: Vorrangige Konstruktionsänderungen, um die inneren Merkmale selbsttragend zu machen (z. B. Verwendung von Winkeln >45°, Tropfen-/Diamantlochformen, Optimierung der Ausrichtung). Dies ist die effektivste Lösung.

- Design für den Zugang: Wenn interne Abstützungen unvermeidbar sind, sollten Sie freie Zugangsöffnungen oder Wege für Werkzeuge oder Spülungen vorsehen, um sie zu erreichen und zu entfernen. Diese Öffnungen können später verschlossen oder maschinell bearbeitet werden.

- Spezialisierte Unterstützungsstrukturen: Verwendung von Trägerstrukturen, die sich leichter entfernen lassen (z. B. dünnere Verbindungsstellen, spezifische Geometrien). Einige Forschungsarbeiten befassen sich mit teilweise löslichen Metallträgern, die jedoch noch nicht in großem Umfang kommerziell genutzt werden.

- Nachbearbeitungsmethoden: Techniken wie das Abrasive Flow Machining (AFM) oder das chemische Ätzen (unter Berücksichtigung der Materialverträglichkeit) können manchmal dazu beitragen, die inneren Oberflächen nach der Entfernung des Trägermaterials zu glätten, entfernen aber möglicherweise das Trägermaterial nicht wirksam.

- CT-Scan: Wird zur Überprüfung verwendet, um sicherzustellen, dass alle internen Stützen (und loses Pulver) erfolgreich entfernt worden sind.

3. Interne Kanalreinigung und Pulverentfernung:

- Herausforderung: Es ist von entscheidender Bedeutung, dass das gesamte ungeschmolzene Metallpulver nach dem Druck aus komplexen, engen oder gewundenen internen Ventilpassagen entfernt wird. Eingeschlossenes Pulver kann den Flüssigkeitsstrom behindern, Systeme verunreinigen, sich während des Betriebs lösen und Schäden verursachen oder eine wirksame HIP-Behandlung verhindern.

- Strategien zur Schadensbegrenzung:

- DfAM: Entwerfen von Kanälen mit ausreichendem Durchmesser, sanften Biegungen (Vermeidung von engen Ecken, in denen sich Pulver festsetzen kann) und strategisch platzierten Abfluss-/Zugangslöchern. Vermeiden Sie Konstruktionen, die unausweichliche Pulverfallen schaffen.

- Optimierte Orientierung und Stützen: Ausrichtung des Teils zur Erleichterung des Pulverabflusses während des Aufbaus und des anschließenden Ausbrechens. Stützen sollten nicht die Wege zur Pulverentfernung behindern.

- Gründliche Reinigung nach der Bauphase: Durchführung strenger Pulverentfernungsprotokolle mit Vibration, Druckluftstrahlen und möglicherweise Ultraschallreinigungsbädern mit geeigneten Lösungen.

- Verifizierung: Einsatz von Endoskopen zur Sichtprüfung und CT-Scans zur zerstörungsfreien Bestätigung der vollständigen Pulverentfernung aus den inneren Hohlräumen.

4. Porositätskontrolle und Materialintegrität:

- Herausforderung: Das Erreichen der vollen theoretischen Dichte (100 %) ist bei PBF schwierig. Geringe Mengen an Porosität (Gasporen durch eingeschlossenes Gas oder schmelzflüssige Poren zwischen den Schichten/Abtastspuren) können verbleiben. Porosität verschlechtert die mechanischen Eigenschaften, insbesondere die Ermüdungsfestigkeit, und kann sich bei Hochdruckventilanwendungen nachteilig auswirken.

- Strategien zur Schadensbegrenzung:

- Optimierte Prozessparameter: Entwicklung und Anwendung validierter Parametersätze (Laserleistung, Geschwindigkeit, Schraffur, Schichtdicke), die auf das Material (IN625, 316L) und die Maschine abgestimmt sind, um eine maximale Dichte zu erreichen (>99,5 % ist üblich, >99,9 % ist erreichbar). Met3dp konzentriert sich stark auf die Optimierung der Prozessparameter.

- Hochwertiges Pulver: Die Verwendung von kugelförmigen Pulvern mit guter Fließfähigkeit und kontrollierter Partikelgrößenverteilung, wie die gaszerstäubten oder PREP-Pulver von Met3dp’, gewährleistet eine gleichmäßige Pulverbettdichte und reduziert so Fusionsfehler. Ein niedriger Gasgehalt im Pulver ist ebenfalls von Vorteil.

- Kontrollierte Bauatmosphäre: Die Aufrechterhaltung einer hochreinen Inertgasatmosphäre (Argon oder Stickstoff) in der Baukammer minimiert Oxidation und Verunreinigung, die zu Defekten führen können.

- Heiß-Isostatisches Pressen (HIP): Wie bereits erwähnt, ist HIP hochwirksam beim Schließen innerer Poren, wodurch die Materialintegrität und die Ermüdungsleistung erheblich verbessert werden. Häufig empfohlen oder erforderlich für kritische Teile in der Luft- und Raumfahrt.

- NDT (CT-Scanning): Dient zur Feststellung und Quantifizierung der internen Porosität.

5. Einschränkungen der Oberflächengüte:

- Herausforderung: Der inhärente schichtweise Prozess und die Größe der Pulverpartikel führen zu druckfertigen Oberflächen, die rauer sind als typischerweise für Dichtflächen oder reibungsarme dynamische Komponenten in Ventilen erforderlich. Nach unten gerichtete Oberflächen und interne Kanäle sind oft am rauesten.

- Strategien zur Schadensbegrenzung:

- Optimierte Orientierung & Parameter: Drucken von kritischen Oberflächen in einem optimalen Winkel zur Aufbaurichtung (vertikale oder obere Oberflächen sind oft glatter). Die Feinabstimmung der Parameter kann sich geringfügig auf das Ergebnis auswirken.

- Gezielte Nachbearbeitung: Verlassen Sie sich auf CNC-Bearbeitung, Schleifen, Polieren, AFM oder Elektropolieren, um die erforderliche Oberflächengüte auf kritischen Funktionsflächen zu erreichen.

- DfAM: Die Entwicklung von Merkmalen, die eine effektive Nachbearbeitung erleichtern.

6. Diagnose und Prävention von Baufehlern:

- Herausforderung: Manchmal kommt es vor, dass Aufträge mitten im Prozess scheitern, z. B. weil die Klinge des Wiederbeschichtungsgeräts abstürzt (aufgrund von Verformungen oder Ablagerungen), Delaminierung oder anderen Prozessinstabilitäten. Die Diagnose der Grundursache und die Verhinderung eines erneuten Auftretens sind entscheidend für eine zuverlässige Produktion.

- Strategien zur Schadensbegrenzung:

- Prozessbegleitende Überwachung: Einsatz von Sensoren und Kameras in der AM-Maschine zur schichtweisen Überwachung des Bauprozesses und zur frühzeitigen Erkennung potenzieller Probleme (z. B. Überhitzung, Verformung, Probleme bei der Wiederbeschichtung).

- Robuste Prozesskontrolle: Strenge Kontrolle der Maschinenkalibrierung, der Pulverqualität, der Bauatmosphäre und der validierten Prozessparameter.

- Erfahrene Bediener & Ingenieure: Qualifiziertes Personal, das Überwachungsdaten interpretieren, Fehler diagnostizieren und Parameter oder Einstellungen entsprechend anpassen kann. Das Team von Met3dp’ verfügt über jahrzehntelange Erfahrung.

- Simulation aufbauen: Vorhersage potenzieller Fehlerpunkte (z. B. hohe Spannungen, die zu Rissen führen, Interferenzen mit der Beschichtung), bevor ein physischer Bau in Angriff genommen wird.

Die Bewältigung dieser Herausforderungen erfordert einen ganzheitlichen Ansatz, der intelligentes Design (DfAM), hochwertige Materialien, präzise kontrollierte additive Fertigungsverfahren, eine angemessene Nachbearbeitung und eine strenge Qualitätssicherung. Die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Metall-AM-Anbieter wie Met3dp, der diese potenziellen Probleme kennt und über Strategien zur Schadensbegrenzung und Qualitätssysteme (wie die Einhaltung von AS9100) verfügt, ist für die erfolgreiche Implementierung des 3D-Drucks für anspruchsvolle Anwendungen wie Druckventile in der Luft- und Raumfahrt unerlässlich.

Wie man den richtigen 3D-Druckdienstleister für Luft- und Raumfahrtkomponenten aus Metall auswählt

Die Auswahl des richtigen Fertigungspartners ist immer von entscheidender Bedeutung, aber wenn es um flugkritische Komponenten für die Luft- und Raumfahrt geht, wie z. B. Druckventile, die mit fortschrittlichen Technologien wie der Metall-Additiv-Fertigung hergestellt werden, steht deutlich mehr auf dem Spiel. Die Wahl eines Metall-AM-Dienstleisters kann sich direkt auf die Qualität, Zuverlässigkeit, Konformität, Kosten und Lieferfristen der Teile auswirken. Beschaffungsmanager, Ingenieure und Fachleute für die Lieferkette benötigen einen strukturierten Ansatz zur Bewertung potenzieller Lieferanten, um sicherzustellen, dass diese über das erforderliche technische Fachwissen, robuste Qualitätssysteme, branchenspezifische Zertifizierungen und geeignete Anlagen für anspruchsvolle Luft- und Raumfahrtanwendungen mit Materialien wie IN625 und 316L verfügen. Die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen und kompetenten Anbieter wie Met3dp ist für den Erfolg von größter Bedeutung.

Schlüsselkriterien für die Bewertung von Anbietern von Metall-AM-Dienstleistungen für die Luft- und Raumfahrt:

- Luft- und Raumfahrtspezifische Zertifizierungen und Qualitätsmanagementsystem (QMS):

- AS9100-Zertifizierung: Dies ist der international anerkannte QMS-Standard für die Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie. Die Zertifizierung nach AS9100 (oder gleichwertigen Normen wie EN 9100) zeigt, dass der Lieferant strenge, auf die Anforderungen der Luft- und Raumfahrt zugeschnittene Prozesse für Qualitätskontrolle, Risikomanagement, Konfigurationsmanagement, Rückverfolgbarkeit und kontinuierliche Verbesserung eingeführt hat. Für Tier-1- und Tier-2-Luftfahrtzulieferer ist dies oft eine nicht verhandelbare Anforderung.

- Zertifizierung nach ISO 9001: Die ISO 9001-Zertifizierung ist zwar allgemeiner gehalten, zeigt aber, dass man sich den Grundsätzen des Qualitätsmanagements verpflichtet fühlt.

- Robuste QMS-Dokumentation: Der Lieferant sollte in der Lage sein, eine Dokumentation vorzulegen, in der sein Qualitätshandbuch, seine Prozesskontrollverfahren, seine Schulungsprogramme für das Bedienpersonal, seine Aufzeichnungen über die Kalibrierung der Ausrüstung und seine Verfahren für Korrektur-/Vorbeugungsmaßnahmen im Einzelnen aufgeführt sind.